超音波式は振動子で水面を揺らし、微細な水滴として空気中に放出する方式です。加熱しないため省エネで立ち上がりが速い一方、床が濡れやすく、白い粉が出やすいという弱点があります。この記事では超音波式に絞って、症状の原因と対策を具体的にご紹介します。

超音波式の特徴 / 症状 / 床ぬれの原因 / 白い粉の原因 / 対策 / チェックリスト / やってはいけないこと / まとめ

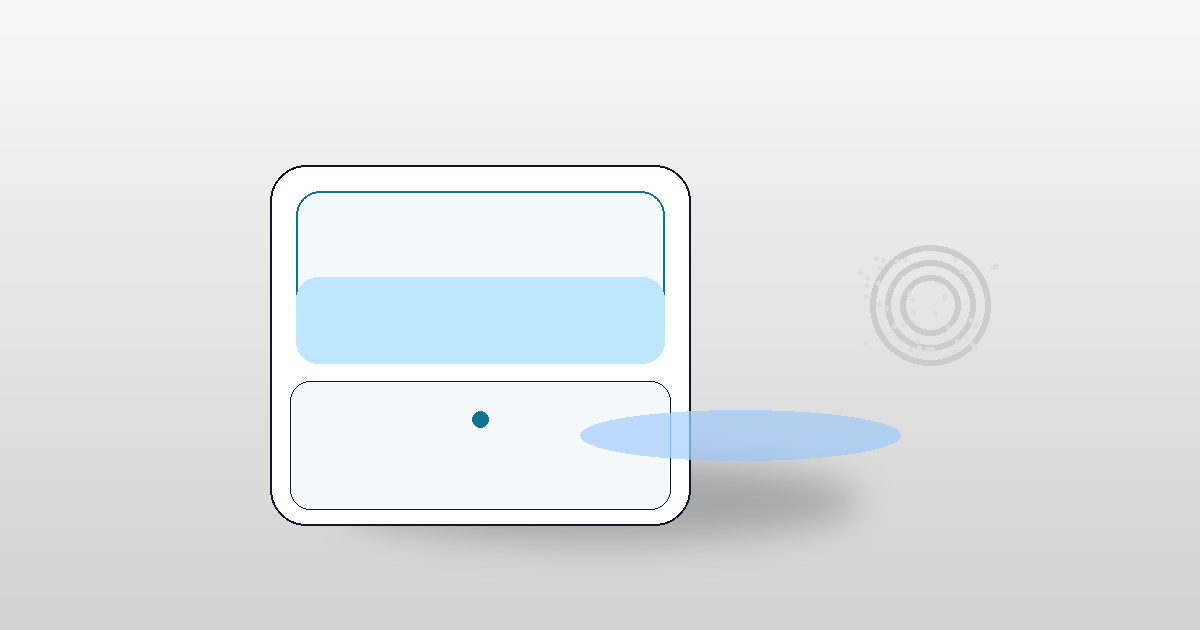

超音波式の特徴

水を加熱しないため、水に含まれる成分がそのまま空気中へ運ばれやすい点がポイントです。霧の粒が大きくなると床に落ちやすく、ミネラル分が多い水では白い粉として残りやすくなります。

症状

- 本体の近くや下に水滴・水たまりができる。

- 家具や床に白い粉がうっすら残る。

- 窓際や冷たい床付近で濡れやすい。

床ぬれの原因

出力過多と粒径の拡大

出力を上げすぎると霧の粒が大きくなり、空気に取り込まれずに落ちやすくなります。

近距離設置と直撃

吹出口が壁や天板に近いと霧が当たって跳ね返り、近傍に水滴が落ちやすくなります。

冷気だまり

窓際や床付近は空気が冷えやすく、霧が重くなって沈みやすくなります。

振動子と吸気の汚れ

スケールや埃が付くと霧化が不安定になり、大粒が混ざりやすくなります。

白い粉の原因

水中ミネラル

水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムが乾いて固まったものが白い粉の正体です。超音波式はこれらをそのまま微粒子として飛ばしやすい性質があります。

高出力と局所滞留

出力が高い状態で拡散が弱いと、粒子が同じ場所に落ちやすく、白残りが目立ちます。

対策

出力の最適化

- 立ち上げは中程度、到達後は弱連続に切り替えます。

- 濡れが出るときは1段ずつ下げて様子を見ます。

設置と気流の見直し

- 中央寄り・胸の高さを目安に置きます。

- 壁や天板から距離をとる(目安30cm以上)。

- 壁当ての最弱風で室内にやさしく拡散します。直風は避けます。

- 寒波の日は窓の下降流を避け、内側の壁へ向けて設置します。

水質のコントロール

- 白い粉が気になる場合は、浄水やRO水を部分的に併用します。

- 除石灰カートリッジがある機種は指定周期で交換します。

- 水は毎日入れ替え、タンクをすすいでから給水します。

メンテナンス

- 振動子はクエン酸1〜3%で5〜10分の湿布清掃を行い、十分にすすぎます。

- 吸気口やファンの埃は柔らかいブラシで取り除きます。

チェックリスト

- 弱連続で安定運転に切り替えましたか。

- 壁・天板との距離は30cm以上確保できていますか。

- 胸の高さに置き、直風を避ける気流を作れていますか。

- 水は低ミネラルにできていますか(浄水/RO水の併用)。

- 振動子と吸気の清掃は済んでいますか。

やってはいけないこと

- 出力を常時最大のまま運転すること。

- 窓際・床置きのまま使用すること。

- アロマオイルや消毒剤のタンク直投入。

- 濡れ対策として強風を直接当てること(跳ね返りで逆効果)。

まとめ

超音波式の床ぬれと白い粉は、出力・設置・気流・水質・メンテの見直しで多くが改善します。立ち上げ後は弱連続、中央寄り・胸高で壁当ての微風、低ミネラルの水、振動子の定期清掃。この4点を押さえると、扱いやすく快適に使い続けられます。

関連:超音波式:臭い・ぬめり対策 / 白い粉の正体と対処 / 水の選び方(浄水・RO水) / サーキュレーター併用のコツ

よくある質問

白い粉は体に悪いですか?

主成分は水道水由来のミネラルです。ただし掃除の手間や咳き込みが気になる方もいます。低ミネラルの水を使い、拭き取りをこまめに行うと安心です。

床がどうしても湿ります。設置で改善できますか?

はい。中央寄り・胸の高さに置き、壁当ての最弱風で拡散すると沈み込みが減ります。寒波日は窓から離し、内側の壁に向けて運転してください。

水は水道水で大丈夫ですか?

基本は問題ありません。白い粉や付着が気になる場合は、浄水・RO水を部分的に併用すると抑えやすくなります。

振動子はどれくらいの頻度で掃除しますか?

週1回を目安に、クエン酸1〜3%で5〜10分の湿布清掃を行い、十分にすすいでから乾燥させます。

コメント