エアコンと加湿器は相性の良い相棒です。暖房で空気を動かしつつ温度を整え、加湿で喉・肌の乾きや体感のギザギザをならすと、短時間で快適域に入れます。まずは併用のメリットから。

① 併用のメリット(なぜ効く?) / ② 基本のやり方(設定・配置・風) / ③ 間違いやすいNGと直し方 / ④ シーン別プリセット(朝/就寝/寒波/室内干し/在宅) / ⑤ 夏の冷房時:乾きすぎ対策 / ⑥ まとめ

① 併用のメリット(なぜ効く?)

立ち上がりが速い:暖房で空気の循環と温度を先に整えると、加湿のミストが空気に混ざりやすく、体感の改善が早まります。

体感が安定:温度だけ上げても乾けば不快、湿度だけ上げても冷えると不快。温湿の“両輪”で喉・鼻・肌と体温調節を同時に守れます。

結露を抑えやすい:暖房で窓面温度が上がると露点との差が広がり、同じ湿度でも水滴化しにくくなります(とはいえ過加湿はNG)。

省エネに寄与:余力のある加湿器を弱連続で回し、エアコン風は弱め+上向きで面拡散にすると、無駄な強弱の揺れを減らせます。

② 基本のやり方(設定・配置・風)

1) エアコン設定:風は「弱め+上向き」で面にする

吹き出しは上向き〜水平、風量は弱〜自動(静か側)を基本に。理由は、天井付近で広がった風が面で静かに周回し、ミストを押し付けずに混ぜられるからです。

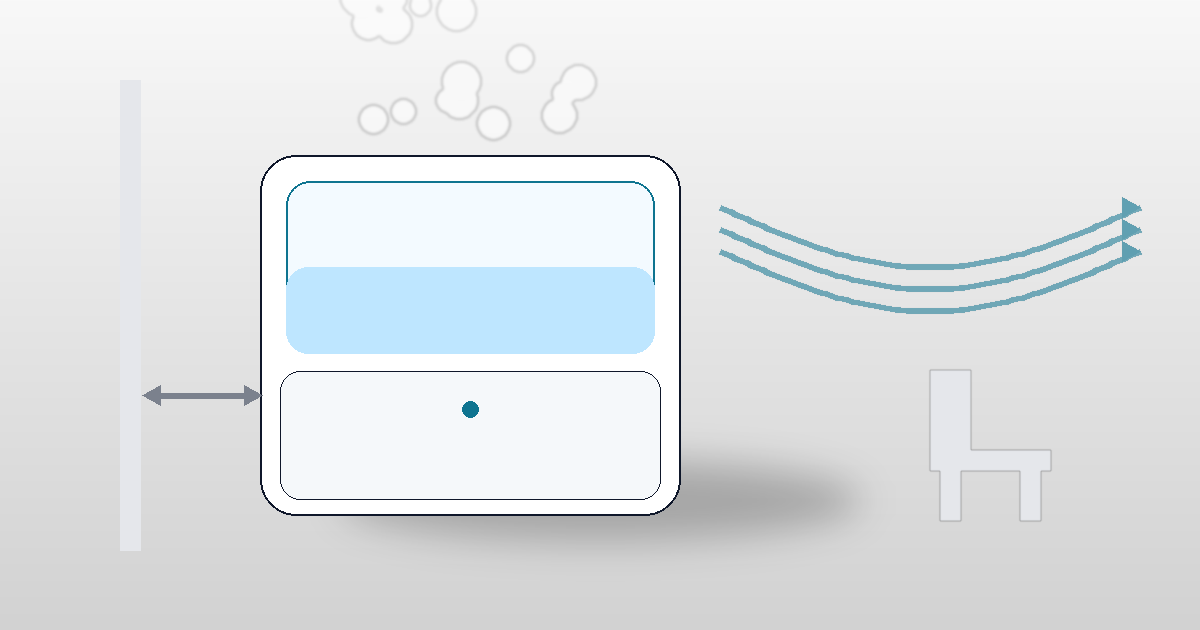

2) 加湿器の配置:中央寄り・胸高で直風を避ける

本体は部屋の中央寄り・胸の高さ、エアコンの吹き出し直下や吸い込み口の近くは避けます。ここは流速が強く、ミストが一点に押されて床濡れしやすいゾーンです(置き場所NG集)。

3) 加湿の運転:先行「中→弱連続」+壁当て微風

乾いている時だけ中〜強で先行し、45〜50%に届いたら弱連続へ。サーキュレーターがあれば壁当ての最弱風で面拡散に(併用のコツ)。

③ 間違いやすいNGと直し方

- NG:ミストにエアコン直風 → 霧が押し付けられて床濡れ・結露増。 直し方:吹き出しは上向き、加湿器は1〜2m離す+胸高。

- NG:窓際・外壁沿いに直置き → 冷面で露点到達、水滴化。 直し方:中央寄りへ移動+弱連続で安定運転(結露対策)。

- NG:就寝前に暖房・加湿を最大→すぐ停止 → オーバーシュートで夜間に濡れる。 直し方:1〜2時間前に先行運転→寝る時は弱でキープ(就寝時の設定)。

- NG:エアコン吸い込み口の直近 → ミストが吸われて内部で結露・におい/カビの原因。 直し方:吸い込みから離して胸高に。ACフィルターはこまめに清掃。

- NG:湿度が上がらないから常に強風 → 体感寒さ・騒音・乾燥のループ。 直し方:風量一段下げ+壁当てで面拡散、加湿は容量に余裕のある機種で弱連続へ(加湿量の目安)。

④ シーン別プリセット(朝/就寝/寒波/室内干し/在宅)

| シーン | エアコン | 加湿器 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 朝の冷え込み | 上向き+弱〜自動 | 中で先行→45〜50%で弱 | まず温度と循環を作り、湿度は後追いで安定 |

| 就寝前〜就寝中 | 弱固定 | 弱連続 | 寝入り1〜2h前から先行。顔に直風を向けない |

| 寒波・乾燥注意報 | 上向き+連続運転 | 弱〜中 | 窓際の下降流を崩す。中央寄り・胸高を厳守 |

| 室内干し | 弱〜自動 | 弱または停止 | 湿度55%超で換気。拭き取りでカビ予防 |

| 在宅ワーク | 弱+上向き | 弱連続 | 騒音と直風を避け集中力UP。45〜50%維持 |

⑤ 夏の冷房時:乾きすぎ対策(必要なときだけ最小限)

冷房は除湿も働くため、のどや肌が乾く人も。基本は加湿なしでOKですが、乾きが強い日は弱連続の最小加湿+風を人に当てない設定に。55%RHを越えない範囲で運用するとカビを招きにくいです。

⑥ まとめ:上向きの弱風×中央寄り胸高×弱連続

エアコンは上向きの弱風、加湿器は中央寄り・胸高で弱連続。必要時のみ中で先行し、安定したら弱へ。これだけで「早く整って、うるさくなく、結露しにくい」快適運用になります。

さらに詳しく:サーキュレーター併用 / 結露対策 / 過加湿の止めどき / 加湿量の早見表

よくある質問

暖房と加湿、どっちを先に入れる?

暖房を先に弱〜中で入れ、その直後に加湿を中で先行→安定したら弱が手早く整います。

エアコンの風向は?

上向きまたは水平が基本。直風で人やミストに当てると体感寒さ・床濡れにつながります。

エアコンの自動運転でも大丈夫?

問題ありませんが、風量が強弱を繰り返す機種は就寝時だけ弱固定にすると静かで安定します。

電気代が心配です

容量に余裕のある加湿器を弱連続で回し、エアコンも弱〜自動で揺れを抑えると、総電力量を下げやすいです。

コメント