超音波式は水を微粒化してそのまま放出する方式です。霧が空気に吸収されずに近くで落ちると床が濡れたり、水滴が飛んだりします。ここではなぜ超音波式で起きやすいか、そして今すぐ止める対策と再発防止の置き方・運転をまとめます。

超音波式で床が濡れやすい理由 / 今すぐできる応急対策 / 置き場所と気流の最適化 / 水質とメンテの見直し / 夜間・寒波日の運転 / 症状別の原因と対処早見表 / まとめ

超音波式で床が濡れやすい理由

- 粒径が大きめになりやすい:出力を上げると霧粒が大きくなり、空気に吸収される前に落下します。

- 水中のミネラルを含む:ミネラル濃度が高いほど粒が重く、落ちやすくなります(白い粉の増加とも関連)。

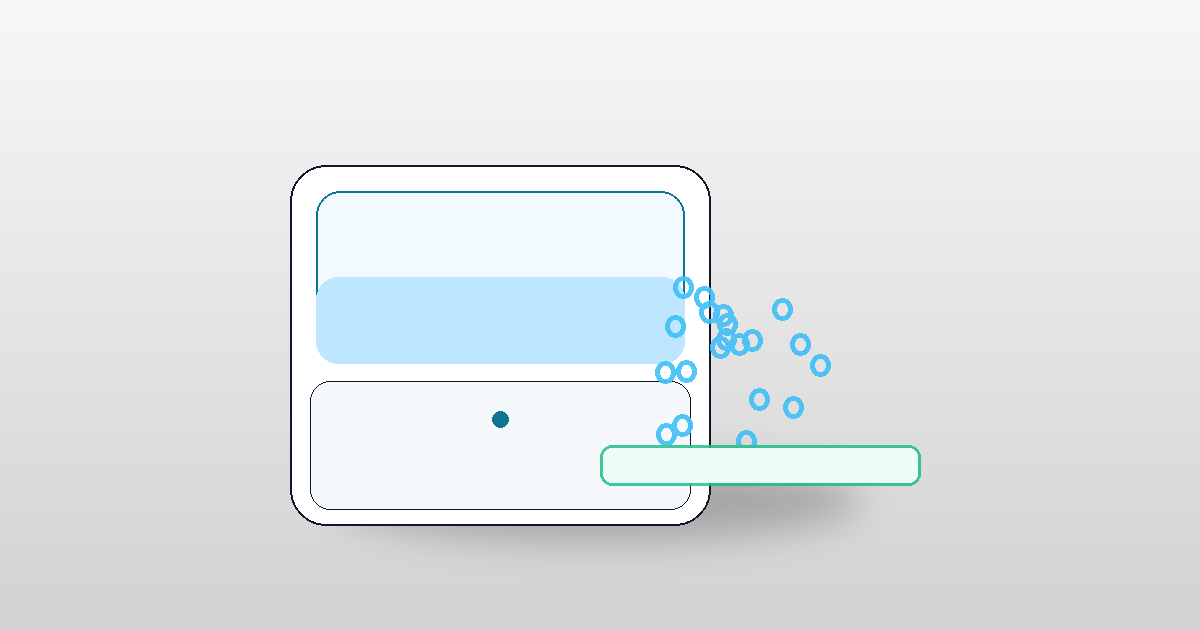

- 近距離での直撃:吹出口が壁・天板・床に近いと、霧がぶつかって跳ねやすくなります。

- 冷たい空気のよどみ:冬の床付近は冷気だまりになり、霧が沈み込みます。

今すぐできる応急対策

- 出力を一段下げる(弱〜中が基本)。数分で床濡れが減るか確認します。

- 位置を移動:窓・外壁から離し、中央寄り・胸高へ。直上に電源タップが来ない位置に。

- 気流を作る:サーキュレーターを壁当ての最弱風で面拡散(直風はNG)。

- 吸水マットを敷く:トレイや卓上なら念のため敷いて様子見。

置き場所と気流の最適化

理想は部屋の中央寄り・胸高の安定した台です。霧は壁当ての最弱風で「面」に広げると落ちにくくなります。窓際・外壁直近・高い棚の縁・狭い隙間は避け、詳しいNGは置き場所NG集を参照してください。

水質とメンテの見直し

- 水質:白い粉や床濡れが続くならRO/純水の併用を検討。水道水でも除鉱カートリッジ対応機は活用。

- 日々の掃除:タンク・トレイは毎日すすぎ+水切り、週1でクエン酸1〜3%・30分。ぬめり・臭いが気になる場合は超音波式の臭い・ぬめり対策を参照。

夜間・寒波日の運転

就寝中は室温低下で相対湿度が上がり、床濡れが増えやすくなります。夜は弱固定+切タイマー(2〜4時間)にし、在宅・就寝30〜120分前の先行運転で強出力を避けると安定します(就寝時の設定)。

症状別の原因と対処早見表

| 症状 | サイン | 主な原因 | 対処 |

|---|---|---|---|

| 床が濡れる | 吹出口周辺だけ濡れる | 出力過多/近距離直撃 | 出力弱へ・中央寄り/胸高へ移動・壁当て微風 |

| 水滴が飛ぶ | 吹出口手前でパチパチ跳ねる | 粒径大・ミネラル重い | 吹出口の水はね対策・水質見直し |

| 白い粉が目立つ | 家具に粉状の跡 | ミネラル霧化 | 白い粉の対処・RO/純水併用 |

| 夜だけ悪化 | 朝に周辺が湿っぽい | 室温低下で相対湿度↑ | 切タイマー・目標湿度を5%RH下げる |

まとめ

超音波式の床濡れは出力・置き場所・水質・気流の見直しで止められます。まず弱連続+中央寄り・胸高+壁当て微風へ。白い粉や水はねがセットで出るときは、水質とメンテも同時に見直しましょう。

関連:超音波式:床が濡れる・白い粉を抑える / 超音波で水滴が飛ぶ(吹出口の水はね) / 加湿器の白い粉の正体と対処 / サーキュレーター併用のコツ / 加湿器の置き場所NG集 / 水の選び方(総論)

よくある質問

床が濡れるのは故障ですか?

多くは設置と出力の問題で、故障ではありません。まずは出力を弱へ、中央寄り・胸高に移動し、壁当ての最弱風で面拡散を作ると改善します。

カーペット直置きはOK?

おすすめしません。湿気がこもってカビや臭いが出やすくなります。低めの安定台+吸水マットを使ってください。

白い粉が増えると床濡れも増えるのはなぜ?

霧にミネラルが多いほど粒が重く落ちやすいからです。水質の見直し(RO/純水の併用や除鉱)と弱連続+先行運転で改善します。

「強で短時間」と「弱で連続」どちらが良い?

超音波式は弱で連続が安定です。強は粒径が大きくなり、床濡れ・水はね・白い粉が増えやすくなります。

コメント