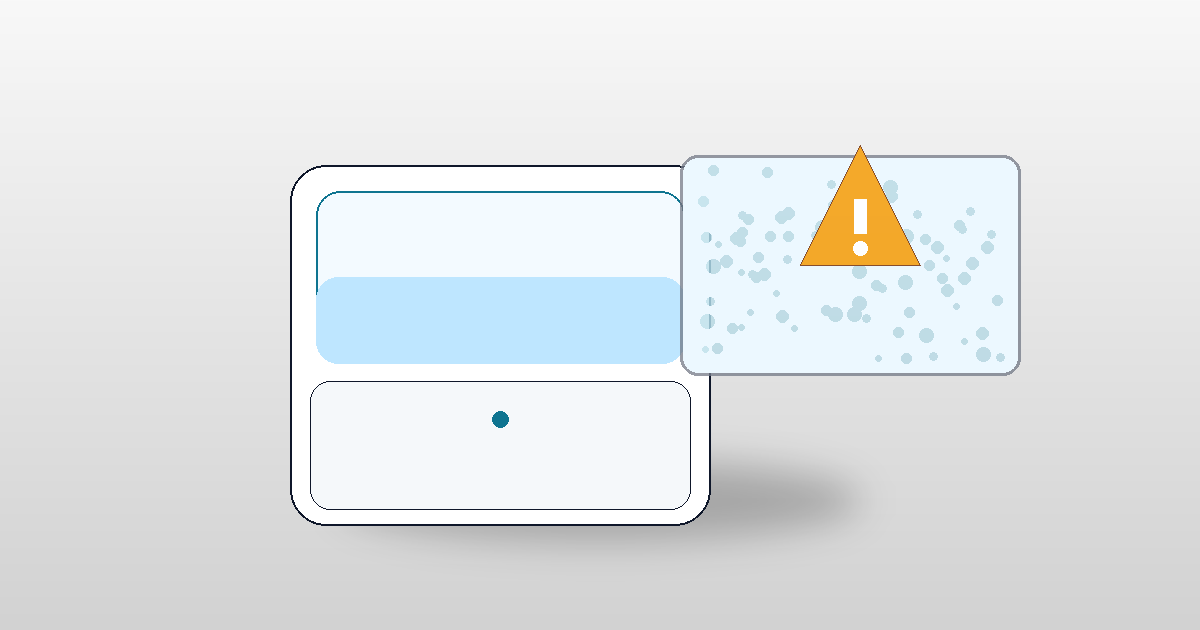

湿度が上がりすぎると冷たい窓や外壁で結露が起き、放置するとカビの温床になります。快適さを保ちつつ壁や窓を濡らさないために、加湿器は“出力”と“運転のタイミング”でコントロールするのが効果的です。

なぜ上がりすぎるのか / 基本方針(先行・弱連続・クールダウン) / シーン別の運転 / モードと方式のコツ / 症状別の調整早見表 / まとめ

なぜ上がりすぎるのか

- 窓・外壁の低温:表面温度が低いほど、同じ室内湿度でも結露しやすくなります。

- 置き場所と気流不足:窓際・床直置き・直風なしだと湿気が偏り、局所的に湿度が高くなります。

- 自動の過補正:機種やセンサー位置によって出力が振れ、必要以上に加湿してしまうことがあります。

- 夜間の温度低下:就寝中に室温が下がると、同じ絶対湿度でも相対湿度が上がるため、結露が増えます。

基本方針(先行・弱連続・クールダウン)

- 先行運転:在宅や就寝の30〜120分前に弱で開始し、強出力の必要を減らします。

- 弱連続で巡航:日中は45〜50%RHを目安に弱固定。夜間は40〜50%RHの範囲で部屋や窓の状態に合わせて調整します。

- クールダウン:就寝後は切タイマー(2〜4h)で停止し、明け方の結露を抑えます。

- 設置と気流:加湿器は中央寄り・胸高、サーキュレーターは壁当ての最弱風で面拡散します(直風は避ける)。

シーン別の運転

就寝時

寝る前に先行運転し、就寝中は弱固定+切タイマーにします。窓から離し、ベッドから1〜2mほど距離を取ると顔周りの過湿も抑えられます(詳しくは就寝時の加湿設定)。

寒波・乾燥注意報の日

外気が乾き、窓面温度が下がる日は先行を早め、目標湿度はいつも通り45〜50%RHを基準にします。窓に向けて風を当てず、壁当ての微風で室内を均一化してください。

室内干し・調理中

すでに水蒸気が多い状態では目標湿度を5%RH程度下げると安定します。換気を少し入れ、加湿器は弱で様子を見ます。

モードと方式のコツ

- 自動運転:夜間は出力が振れやすい機種があります。就寝時は弱固定のほうが結露を抑えやすいです。

- 超音波式:強めにしすぎると床濡れや白い粉が増えます。弱〜中+先行が基本です。

- 気化式:立ち上がりが遅い分、先行を長めに。フィルターが清潔なら弱連続で過加湿になりにくいです。

- スチーム式:立ち上がりが速いので、弱固定+切タイマーで過加湿と電気代を抑えます。

症状別の調整早見表

| 症状・場面 | ありがち原因 | 出力・運転の調整 | 設置・気流の見直し |

|---|---|---|---|

| 朝に窓がびしょびしょ | 就寝後の室温低下で相対湿度が上昇 | 切タイマー2〜4h・夜は40〜45%RH目安 | 窓から離す・壁当ての最弱風で均一化 |

| 外壁側だけカビっぽい | 外壁・柱周りの低温が常に湿りやすい | 目標を5%RH下げる・弱固定 | 中央寄り・胸高に移動・吸水マット活用 |

| 数値は低いのに結露する | 測定位置の偏り(窓際と中央の差) | 出力は据え置きで先行+弱連続 | 室内計を胸高・中央へ移動・微気流 |

| 自動が上げ下げを繰り返す | センサー位置と風の当たり | 夜は手動の弱固定に切替 | 直風回避・吸気口の清掃・設置見直し |

まとめ

結露とカビを避ける鍵は、先行運転→弱連続→クールダウンのリズムと、中央寄り・胸高+壁当ての微風です。日中は45〜50%RH、夜間は部屋の状態に合わせて少し低めに運転すれば、快適と住まいの保全を両立できます。

よくある質問

何%RHを超えると結露しますか?

窓や壁の表面温度で変わります。冬の窓は温度が低いため、室内が50%RHでも結露することがあります。迷ったら夜は40〜50%RHの範囲で運転し、朝の窓の状態を見て微調整してください。

朝だけ結露します。止めるタイミングは?

就寝後は室温が下がり相対湿度が上がります。切タイマー2〜4時間で明け方に止まるよう調整すると改善しやすいです。

自動と手動はどちらが良いですか?

日中は自動でも良いですが、夜は出力が振れやすい機種があります。結露しやすい環境では手動の弱固定が安定します。

コメント