置き場所を見直すだけで、同じ出力でも体感の潤い・結露の少なさ・静音性が変わります。基本は壁から30cm離し、低め〜胸高の安定台に置き、霧を“風に乗せて”面で拡散すること。ここでは正解の置き方を部屋タイプ別に具体化します(NGは置き場所NG集へ)。

3つの基本ルール / リビング / 寝室 / 子ども・ペット / ワンルーム・LDK一体 / 床暖房の部屋 / 設置→微調整の手順 / 仕上げチェックリスト / まとめ

3つの基本ルール

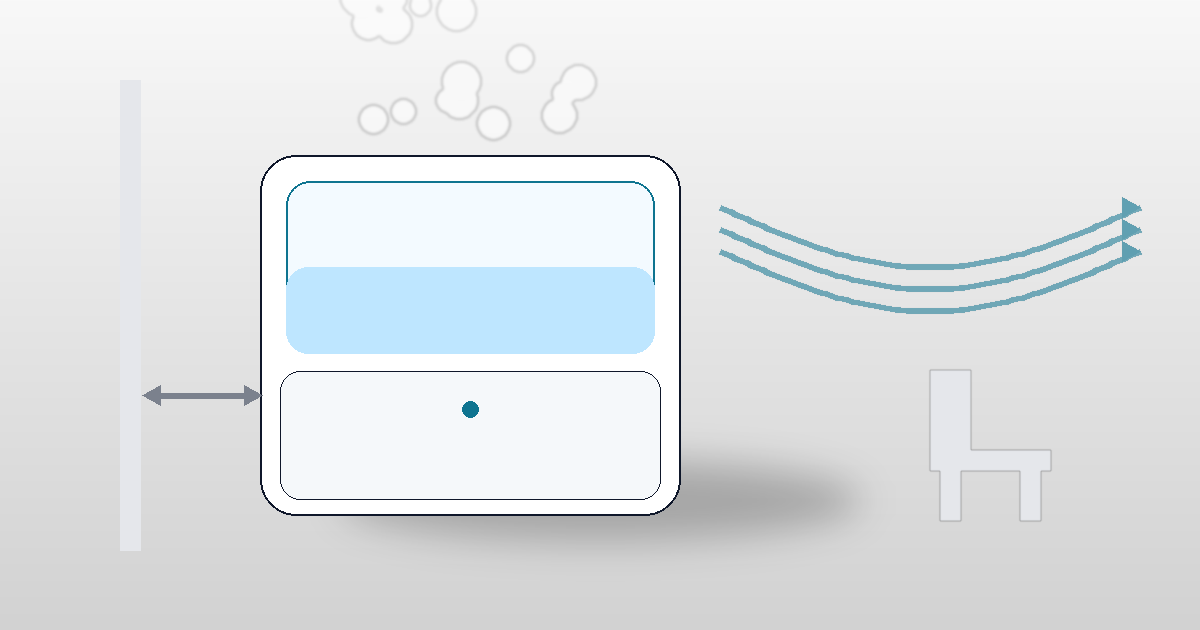

- 壁から30cm以上離す:背面に空気の逃げ場を作り、霧が冷面で結露しないようにします。

- 低め〜胸高の安定台:高すぎる縁や不安定な棚は転落・直撃の原因。腰〜胸高が均一に広がります。

- “風に乗せる”:サーキュレーターを壁当ての最弱風で面拡散(直風はNG)。微風+首振りが基本です。

リビング

中央寄り・胸高の台に置き、対角の床近くからサーキュレーターを30〜45°で壁当て。テレビ・電源タップの直上は避けます。吹き抜けや開放間取りは、微風を天井面に沿わせるイメージで広げると均一になります(詳しくは併用のコツ)。

寝室

ベッドから1〜2m離し、胸高の台に。顔へ直風は避け、壁当ての微風で巡航。夜は弱固定+切タイマーにして結露と喉の乾きのバランスをとります(就寝時の設定)。

子ども・ペット

動線を避け、低重心の安定台+コードを壁沿い固定。転倒や引っ掛けを防ぎます。スチーム式は火傷対策として手の届かない位置・ガード柵も検討(安全ガイド)。

ワンルーム・LDK一体

生活ゾーンの中心寄りで、人の通り道を外した位置に。ドア開放で空間がつながる場合は二台分散か、サーキュレーターで境界をまたぐ面拡散を作るとムラが減ります。

床暖房の部屋

霧が沈みにくいよう低めの台+吸水マットを推奨。床付近の温度差で対流が起きやすいので、微風で“持ち上げる”イメージで巡航させます。

設置→微調整の手順

- 仮置き:壁から30cm・低め〜胸高・中央寄りに。

- 先行運転:在宅/就寝の30〜120分前から弱〜中で回します。

- 気流づくり:サーキュレーターを壁当ての最弱風+首振りに設定(直風は避ける)。

- 仕上げ:窓や天板に濡れが出たら角度を1段下げる・距離を離す・出力を弱へ。

仕上げチェックリスト

- 窓・外壁・カーテン裏に水滴や冷気だまりがない。

- 吹出口近くの家具が湿っぽくない(直撃していない)。

- 人の動線・配線に引っ掛けリスクがない。

- 夜は弱固定+切タイマーで結露が出ない。

- サーキュレーターは面拡散(壁/天井当て)になっている。

まとめ

正解は、壁から30cm・低め〜胸高の安定台・“風に乗せる”面拡散。これだけで弱出力でも均一に潤い、結露や床濡れを抑えられます。迷ったらまずここから。困ったときはNG集と見比べて微調整しましょう。

よくある質問

「壁から30cm」は必ず守るべき?

結露やよどみを避ける実用的な目安です。難しい場合は角度を上げて壁当て微風にし、霧を面で拡散させれば近接でもリスクを下げられます。

低めと胸高、どちらが良い?

部屋の対流と安全性で選びます。リビング=胸高、床暖房=低めなど、空間と暖房に合わせて使い分けると安定します。

サーキュレーターは必須?

必須ではありませんが、面拡散が作れると弱出力でも均一に保てます。直風は霧の直撃や床濡れを招くので、必ず壁/天井当ての最弱風にしてください。

窓際しか置けないときの妥協案は?

胸高の台にして窓から可能な限り離し、カーテンを数cm浮かせる+壁当て微風で巡航。吸水マットも併用すると安心です。

コメント