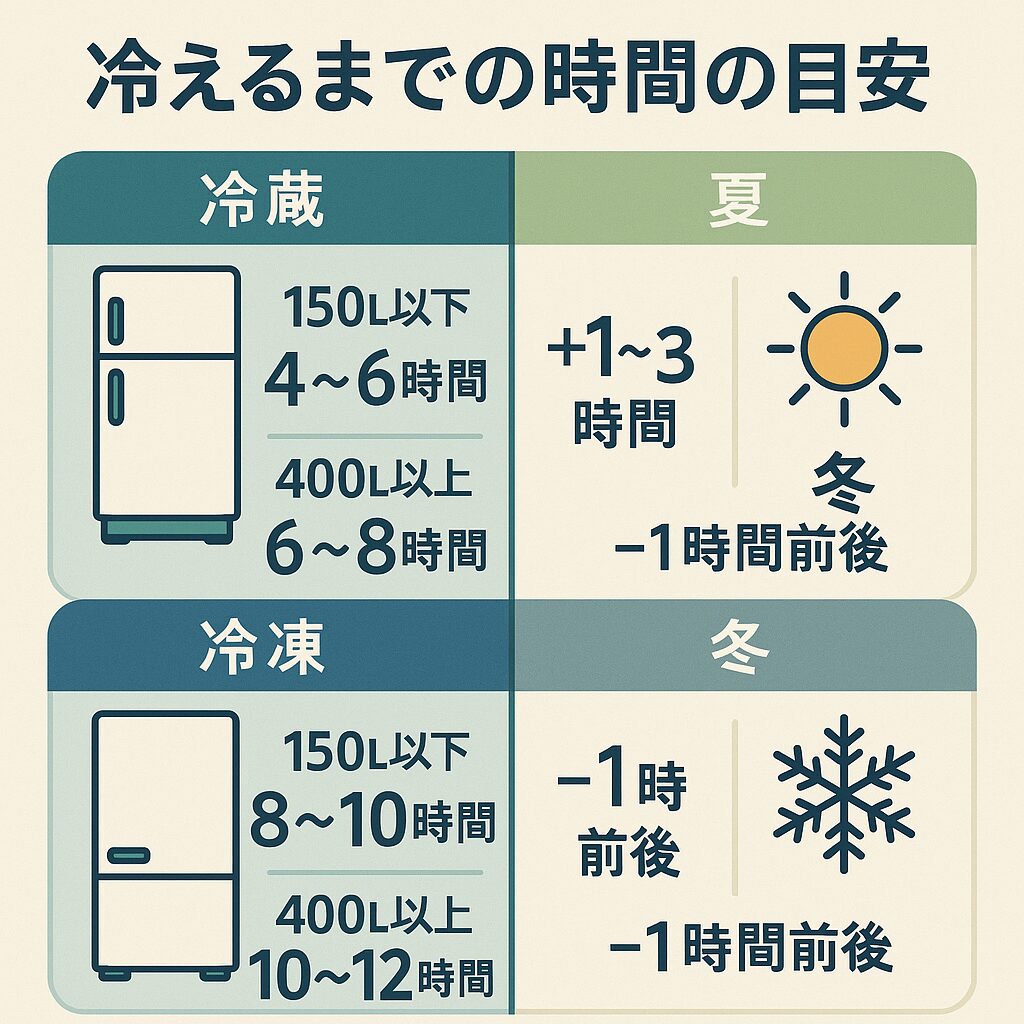

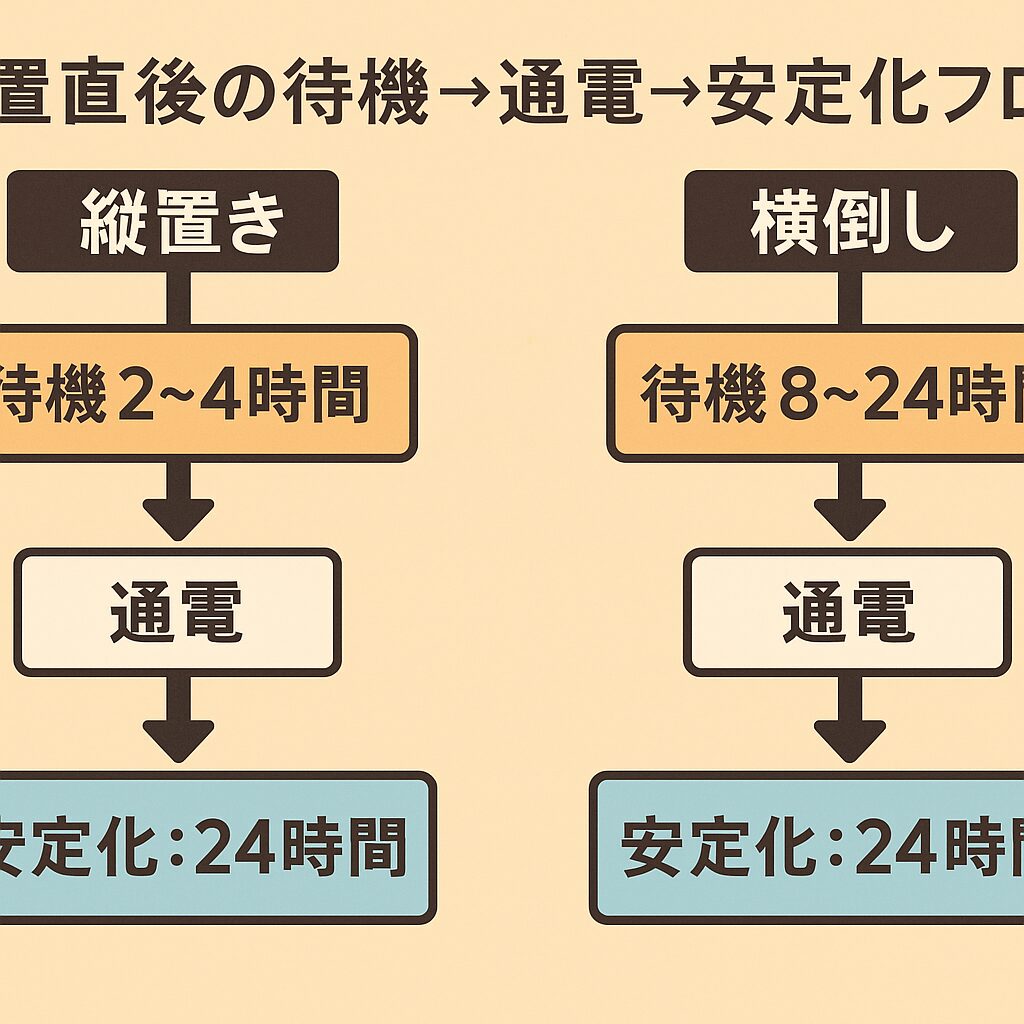

設置/引っ越し直後に「いつから使える?」と迷ったら、このページで待機→通電→安定化の流れと、30〜60分での数値確認を一気に押さえましょう。結論から言うと、冷蔵は4〜8時間で実用域、冷凍は8〜12時間で実用域、どちらも24時間で概ね安定します(季節・容量・設置条件で前後)。

結論:まずこの時間を目安に

- 通電前の待機:縦置き搬入 2〜4時間/横倒し・大きく傾けた搬入 8〜24時間

- 通電後の到達目安:冷蔵 4〜8時間、冷凍 8〜12時間(24時間で安定)。夏・大容量は+α

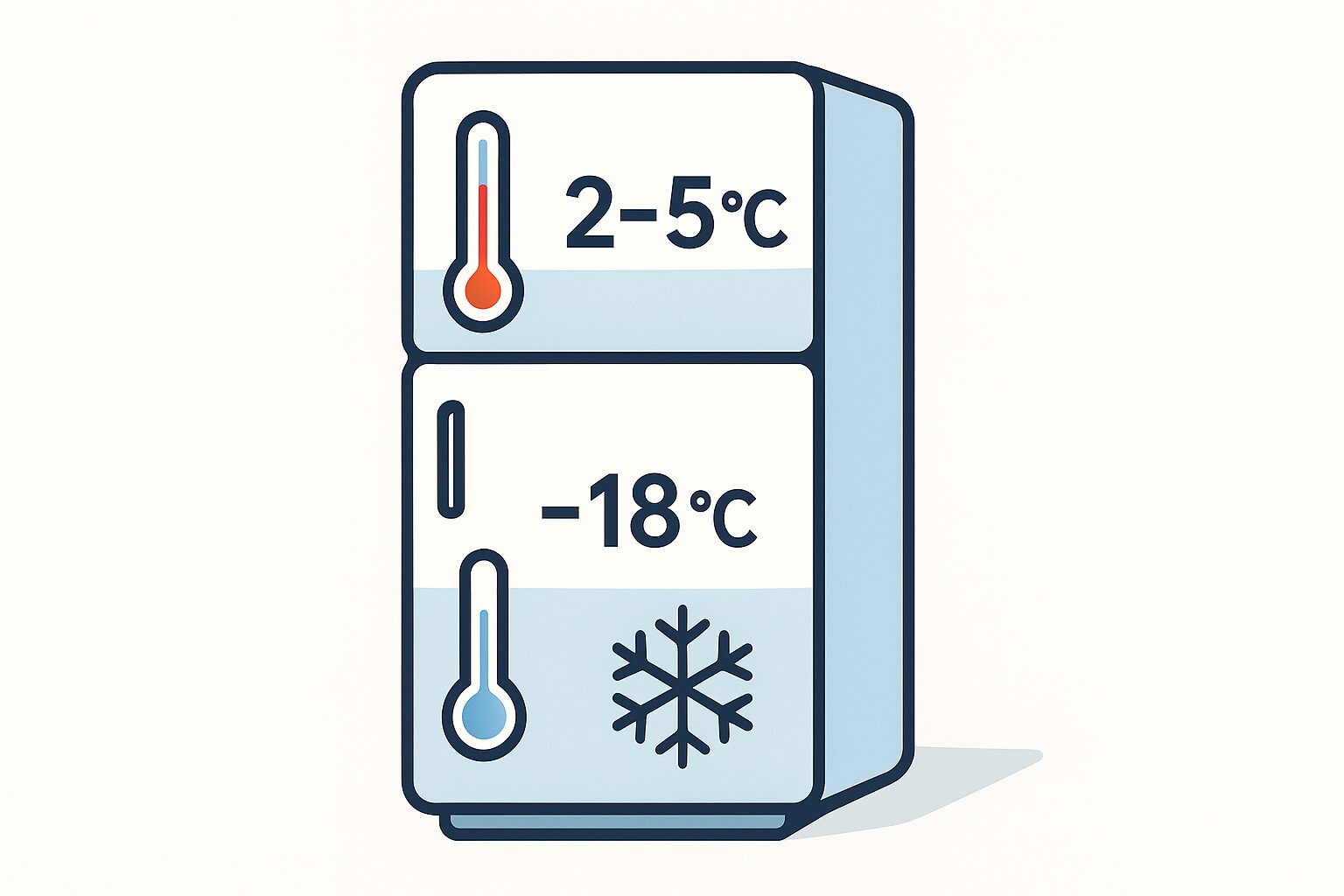

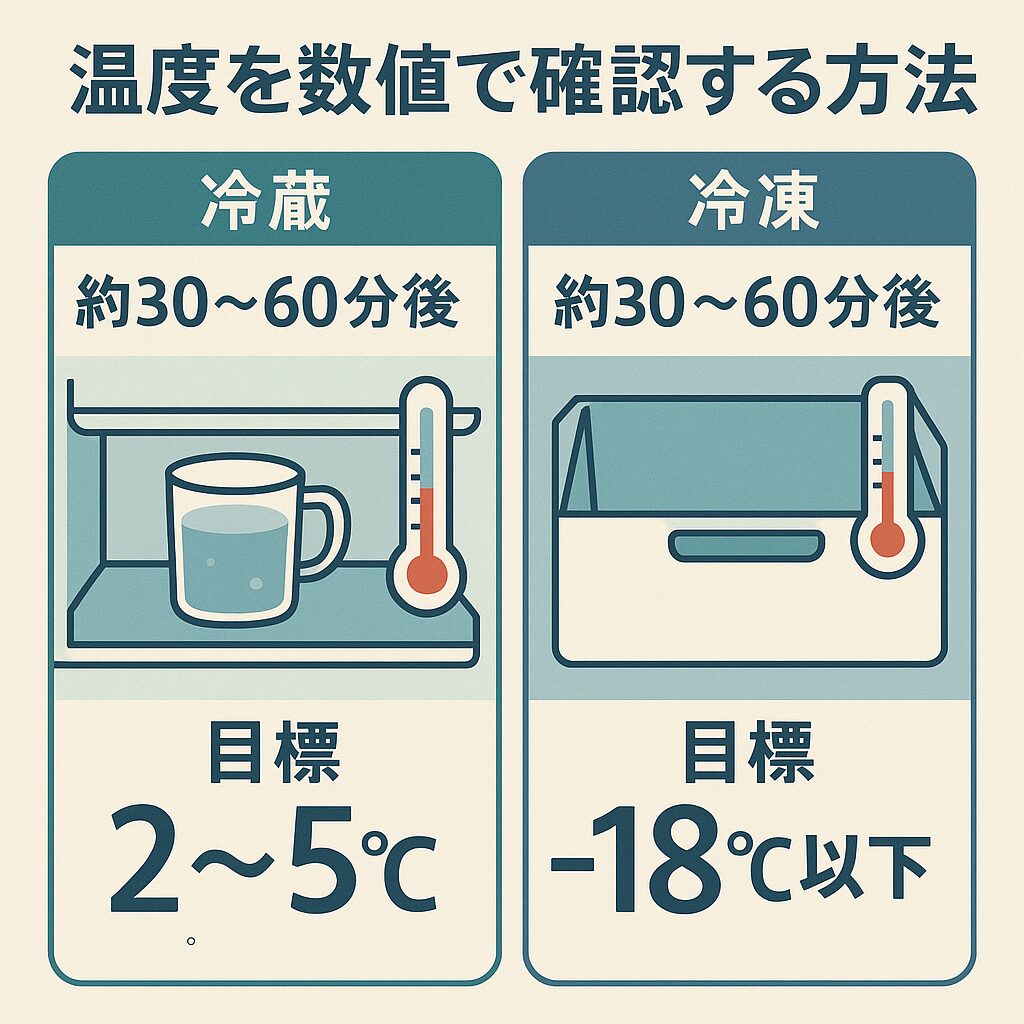

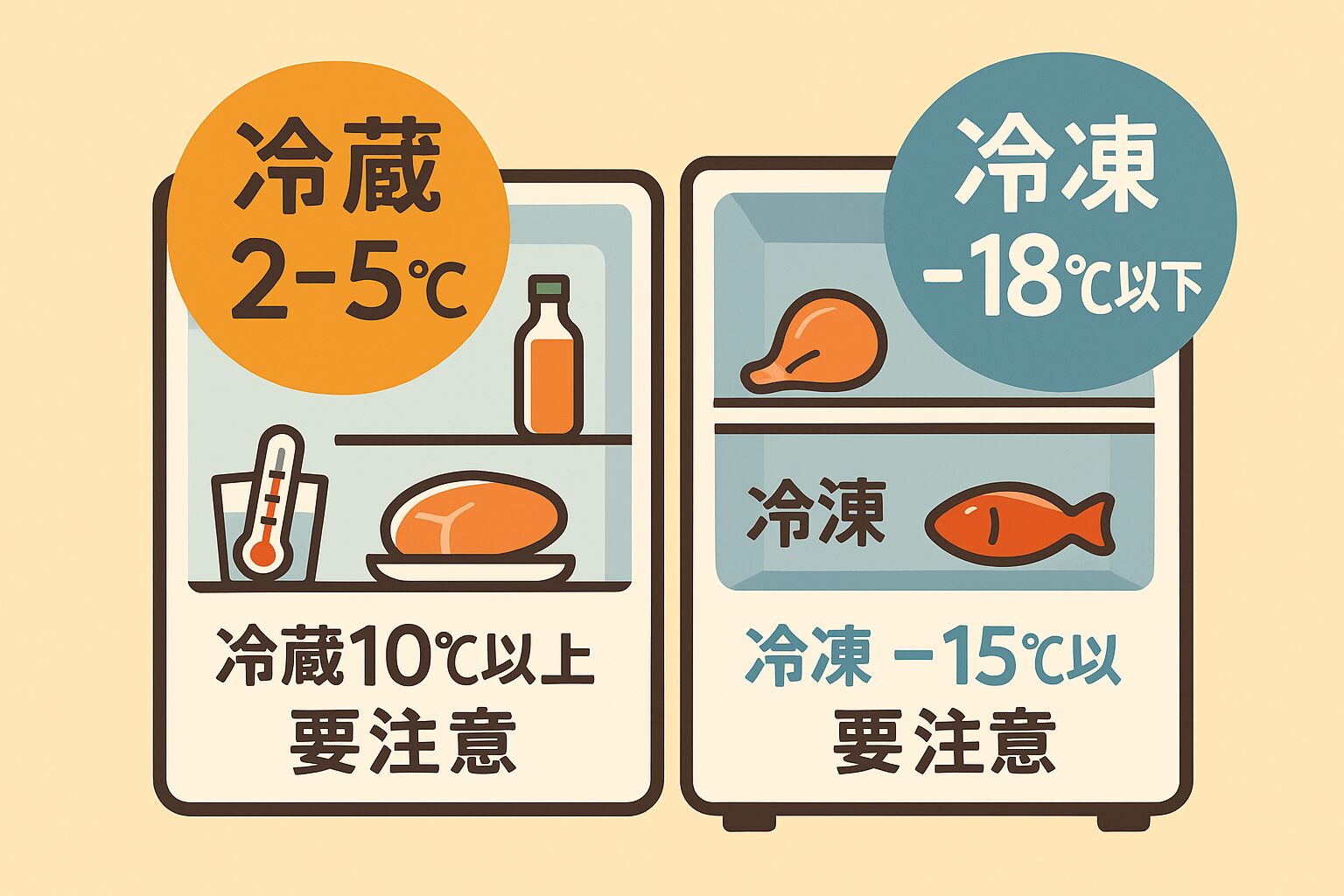

- 測定の基本:冷蔵2〜5℃/冷凍−18℃以下。30〜60分の静置後に数値で判断

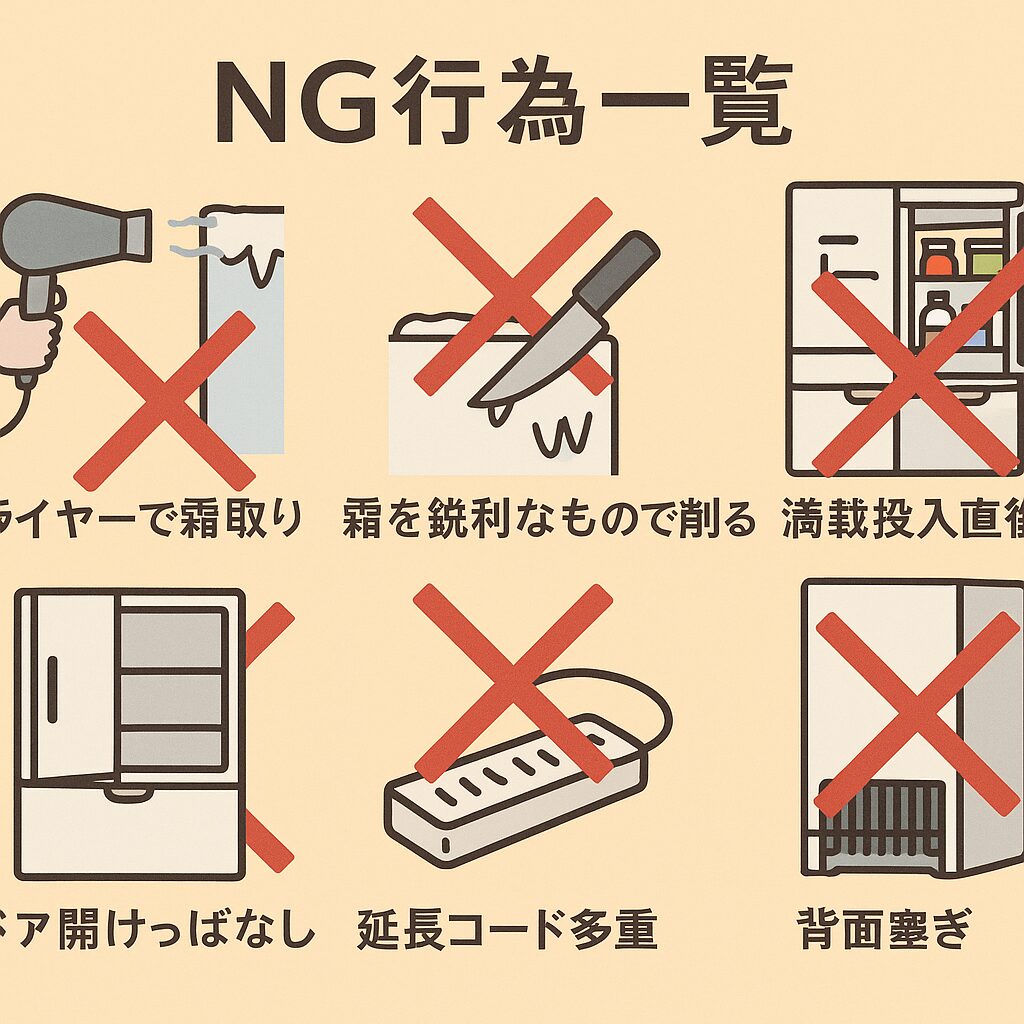

- やってはいけない:満載投入・開閉多発・吹き出し口前を塞ぐ・延長タップ・霜をドライヤーで溶かす

- 庫内が目標温度になるまでは冷凍品を入れない(冷凍は−18℃以下に到達後)。

- 通電〜安定まではドア開閉を最小にして様子見。

出典(要旨)

時間の早見表(季節×容量×区画の目安)

| 季節/容量 | 冷蔵:到達 | 冷蔵:安定 | 冷凍:到達 | 冷凍:安定 |

|---|---|---|---|---|

| 春/秋・標準容量 | 4〜6h | 24h | 8〜10h | 24h |

| 夏・標準容量 | 6〜8h | 24h+ | 10〜12h | 24h+ |

| 冬・標準容量 | 4〜6h | 24h | 8〜10h | 24h |

| 大型(500L〜) | +1〜2h | 24h+ | +2〜3h | 24h+ |

| 小型(2ドアなど) | ±0 | 24h | ±0〜+1h | 24h |

※メーカーFAQの「4〜24時間」をベースに、季節と容量で前後する目安を編集部推定として補足。詳細は本文とメーカー案内参照。

設置直後のフロー:待機 → 通電 → 安定化

| 工程 | 条件 | 目安 | 注意 |

|---|---|---|---|

| 待機 | 縦置き搬入 | 2〜4時間 | 油戻り・冷媒安定を待つ |

| 待機 | 横倒し/大きく傾けた搬入 | 8〜24時間 | 長めに待つ(故障・冷え不足の予防) |

| 通電後 | 冷蔵 | 4〜8時間で実用域 | 開閉を控えめに |

| 通電後 | 冷凍 | 8〜12時間で実用域 | 冷凍食品は到達後に |

| 安定 | 共通 | 24時間で概ね安定 | 夏・大容量はさらに時間を要することあり |

やってはいけないこと(故障・冷え不足の原因)

- 搬入直後に待機せず即通電(縦置き2〜4h/横倒し8〜24h待機が目安)。

- 満載投入・頻繁な開閉(回復が遅れる)。

- 吹き出し口前や通風路を食品でふさぐ(中央に空間を確保)。

- 延長タップの使用(壁のコンセントに直挿し)。

- 厚霜をドライヤーで溶かす等の強制加熱(破損・感電・火災の危険)。

- 放熱クリアランス不足(上5cm/側1cm以上を基本、機種仕様を要確認)。

- 自動霜取り中の一時的な温度上昇を誤認(動作完了まで待つ)。

数値で確認:30〜60分ルール(冷蔵/冷凍)

温度は数値で判断。測定中は開閉を控え、冷気が落ち着く30〜60分待って確認します。

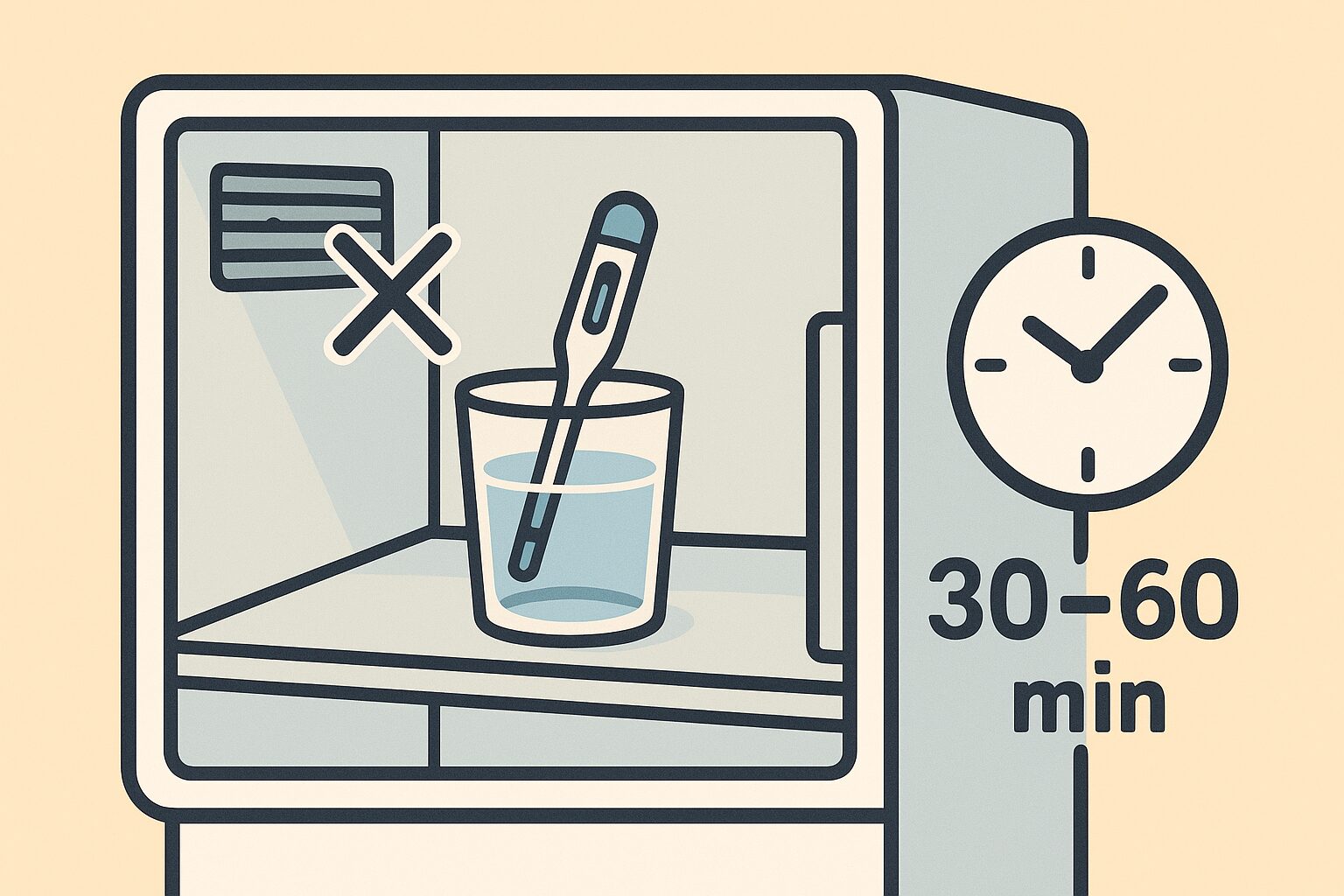

冷蔵:温度の測り方(30〜60分)

- 中段・中央にスペースを作り、コップ水+庫内温度計を置く(吹き出し口の真前は避ける)。

- ドアを閉めて30〜60分待ち、素早く開けて測定。

- 目標は2〜5℃。届かないときは設定を1段階調整→同手順で再測。

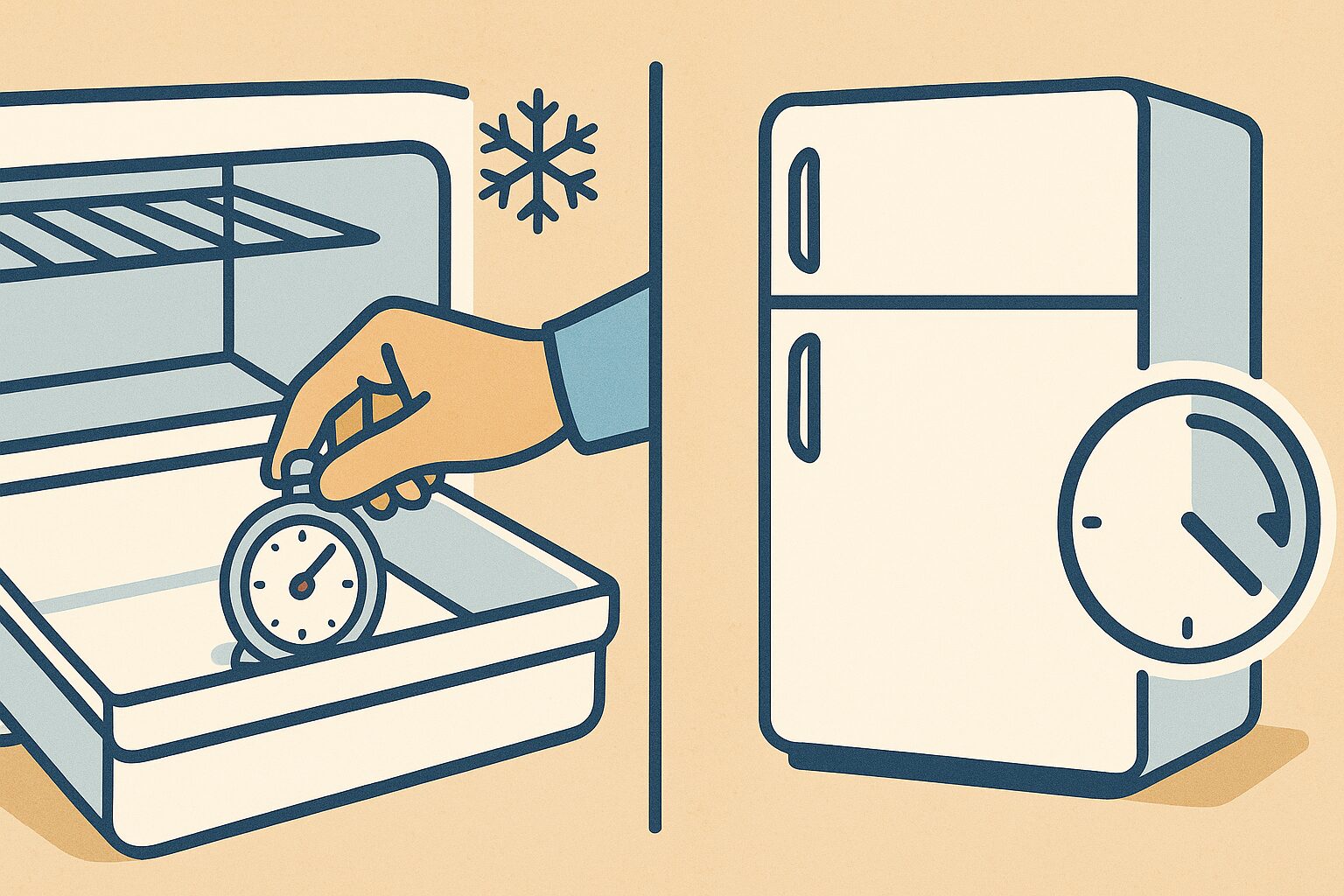

冷凍:温度の測り方(30〜60分)

- 引き出し中央に庫内温度計を置く(壁や食品に触れない)。

- ドアを閉めて30〜60分待ち、素早く測定。

- 目標は−18℃以下(最低でも−15℃以下を下回る運用が望ましい)。

温度の目安と食品安全の基準

| 区画 | 目標 | 安全目安 | 測り方の要点 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵 | 2〜5℃ | 10℃超の継続はNG | 中段中央/水+温度計/30〜60分静置 |

| 冷凍 | −18℃以下 | −15℃を上回る継続は要警戒 | 引き出し中央/温度計/30〜60分静置 |

食品衛生の一般目安:冷蔵≤10℃・冷凍≤−15℃(厚生労働省)。出典

今は待つべきケース(目安時間つき)

冷蔵庫が一時的に冷えない代表例は「設置/移動直後」「大量投入直後」「自動霜取り中」「停電復帰直後」です。

- 設置/移動/引っ越し直後:上の表どおり待機→通電。通電後も半日〜1日は様子見。

- 大量投入直後:一時的に温度上昇。30〜60分待って回復を確認。

- 自動霜取り動作中:一時的に庫内温度が上がる。動作完了まで待つ。

- 停電復帰直後:温度が戻るまで数時間〜半日観察。

関連記事: 野菜室の冷えが戻らないときの詳しい対処

自動霜取り動作中は一時的に庫内温度が上がる挙動があり、正常です。動作完了まで待ってから再評価してください(メーカーFAQ)。出典

設置・移動・引っ越し後は何時間置く?

搬入直後は冷媒・コンプレッサー油が撹拌されています。縦置き2〜4時間/横倒し8〜24時間の待機→通電が目安。通電後は冷蔵4〜8時間/冷凍8〜12時間で実用域、24時間で概ね安定。初期は「中」設定で、開閉を控えめに。

→ 冷えが戻らない時は チルド最短チェック を順に。

90秒クイック診断(上から順に)

- 設定/節電モード:弱や節電/デモがON→中へ、節電/デモはOFF。

- 通風:吹き出し口の前を空ける、引き出し中央に空間。

- 半ドア/パッキン:薄紙テストで密閉確認。庫内灯が消えるか。

- 霜/氷結:厚霜は停止→安全に解氷(ドライヤー禁止)。

- 放熱:上5cm・側1cm以上(小型は厳しめ指定例あり)。

- 周囲温度:猛暑/極低温・開閉多発・満載を見直し。

- 電源:延長タップ禁止。壁コンセント直挿し。

原因別の対処(マトリクス+詳説)

| 原因 | 症状 | 最短対処 |

|---|---|---|

| 設定弱い/節電ON | 全体ぬるい | 中へ/節電・デモOFF→30〜60分後に再測 |

| 通風阻害 | 片側だけ冷えない/ムラ | 吹き出し口前と中央を空ける |

| パッキン不良 | 半ドア・霜増 | 薄紙テスト→交換検討 |

| 厚霜/氷結 | 冷えない・異音 | 停止→安全に解氷(自然解凍推奨) |

| 放熱不足 | 運転音大きいのに冷えない | 上5cm/側1cm以上(機種で要確認) |

| 周囲温度・使い方 | 夏場/大量投入/開閉多発 | 強寄り/投入分割/開閉抑制 |

| 電源系 | 動作不安定 | 延長タップ不可→壁直挿し |

1)設定が弱い/節電・デモモードがON

初期は「中」を基準に運転し、実測が基準値に届かない場合のみ段階的に「強」へ。節電/デモ機能が動いているとコンプレッサーの動作が抑制され冷え戻りが遅れることがあります。まずは節電・デモをOFFにし、30〜60分ルールで再測します。

根拠メモ:設置直後〜通電後は到達まで時間を要する(4〜24h)。節電/デモの影響は各社FAQに案内あり。詳しくは参考資料。

2)吹き出し口の前を塞いでいる/通風路の霜

冷蔵庫の吹き出し口の位置(各社の典型と避ける置き方)

家庭用冷蔵庫の吹き出し口は「棚の奥側上段/棚下吹き出し/側壁ダクト」のいずれかが一般的で、正面を大型容器で塞がないことが冷えムラ防止の基本です。

- 天井面:上段で“面”を作らない。背の高いボトルはルーバー正面を避ける。

- 背面パネル:壁面から数cm空け、ラップトレーを密着させない。

- 側面コラム:スリット列の正面を空ける。箱物や鍋で塞がない。

- 野菜室/冷凍室:引き出し中央を空け、袋の平積みし過ぎに注意。

庫内の通風が悪いと冷え戻りに時間がかかります。吹き出し口の典型位置と避ける置き方は 冷蔵庫 吹き出し口 位置の目安 を参照。

根拠メモ:吹き出し口・戻りの通風確保と自動霜取り中の一時的昇温はメーカーFAQに明記。 詳細は本ページ末の参考資料を参照。

3)パッキンの密閉不良(半ドア・劣化)

薄紙テストでパッキンの挟み具合を確認。局所的な浮き・割れ・硬化がある場合は密閉不良で冷気漏れ→霜増・ぬるいの原因になります。収納物の干渉でドアがわずかに浮くケースも頻出。干渉物を除き、必要に応じてパッキン交換を検討。

根拠メモ:半ドア/霜増の典型原因として各社が案内。詳しくは参考資料。

4)霜だらけ/ファン周りの氷結

厚霜は熱交換を阻害し冷え不足に直結。まず停止→庫内を空にして扉を開放し自然解凍(タオルで吸水)。刃物・ドライヤー等の強制加熱は樹脂破損・感電・火災の危険があるため厳禁。再発防止は“半ドア・湿気流入・通風阻害”の見直しが有効です。

根拠メモ:自動霜取りの挙動とNG(強制加熱禁止)はメーカー一次情報に明記。詳しくは参考資料。

5)放熱不足(設置クリアランス)

根拠メモ:据付けクリアランス(例:上部〜数cm〜30cm、側面〜数cm)は機種別に指定あり。 詳細は本ページ末の参考資料を参照。

6)周囲温度が低すぎ・高すぎ

猛暑・直射・密閉空間では到達が遅れます。逆に5℃以下の低温環境では冷蔵が冷えすぎたり冷凍が効きにくくなったりと挙動が不安定に。直射・熱源・閉所を避け、放熱と吸気を確保。必要に応じて設定を季節寄りに調整。

根拠メモ:周囲温度と到達時間の関係はFAQで注意喚起。詳しくは参考資料。

7)使用状況(開閉頻度・大量投入直後)

開閉多発や常温品の大量投入は一時的な温度上昇を招きます。投入は小分け、熱い鍋は常温まで冷ましてから。観察ログ(時刻/設定/開閉回数/温度)を取り、30〜60分単位で回復傾向を確認します。

根拠メモ:大量投入時の回復遅延は各社が注意。詳しくは参考資料。

8)電源系(延長タップ・共用回路・ブレーカー)

延長タップや細いテーブルタップは電圧降下や発熱の原因。壁のコンセントに直挿しし、電子レンジ等の大電力と共用しない回路へ。異常発熱・異臭・ブレーカー動作がある場合は使用中止→点検へ。

根拠メモ:延長タップ禁止・単独回路推奨は取説・FAQの鉄板注意。詳しくは参考資料。

9)片側だけ冷えない(吹き出し口・通路塞ぎ)

吹き出し/戻りのどちらかの通風が欠けると“片側だけ”になりがち。スリット正面を空け、引き出し中央に空間を確保。袋の平積みで“面”を作らないのがコツ。

根拠メモ:通風系のムラ冷えはFAQの代表的事例。詳しくは参考資料。

安全目安と“ここで中止”のライン

- 冷蔵:10℃超の状態が継続→要警戒・見直し。

- 冷凍:−15℃を上回る状態が継続→品質低下リスク。−18℃以下を維持。

- 異臭/焦げ臭・火花・異音が継続・電源まわりが熱い→使用中止→点検。

よくある質問

引っ越し後は何時間置けばいい?

縦置き搬入は2〜4時間、横倒しは8〜24時間待ってから通電。通電後は半日〜1日の観察で安定を待ちます。詳しくは こちら。

製氷はいつから使える?

冷凍室が−18℃以下に到達し、庫内が安定してから。目安は通電後半日〜1日。

「強」にしても冷えが戻らない…

通風阻害・放熱不足・厚霜・節電/デモON・電源系(延長タップ)を再点検。マトリクスの上から順に。

夏と冬で所要時間は変わる?

変わります。夏場や高室温では到達が遅く、冬で中身が少ないと冷えすぎになりがち。季節は強寄り/中寄りで起点を調整。

自動霜取り中は温度が上がる?

上がります。霜取り中は一時的に庫内温度が上がるのが正常挙動です。動作完了後に30〜60分待ってから再測してください(メーカーFAQ)。

庫内灯が消えない=半ドアの可能性は?

可能性があります。まずは薄紙テストでパッキン密閉を確認。ボトルや食品の干渉でドアがわずかに浮いていないかも点検しましょう。

コメント