冷蔵庫の温度設定は何度が正解?各室の目安・季節の調整・正しい測り方まで完全ガイド

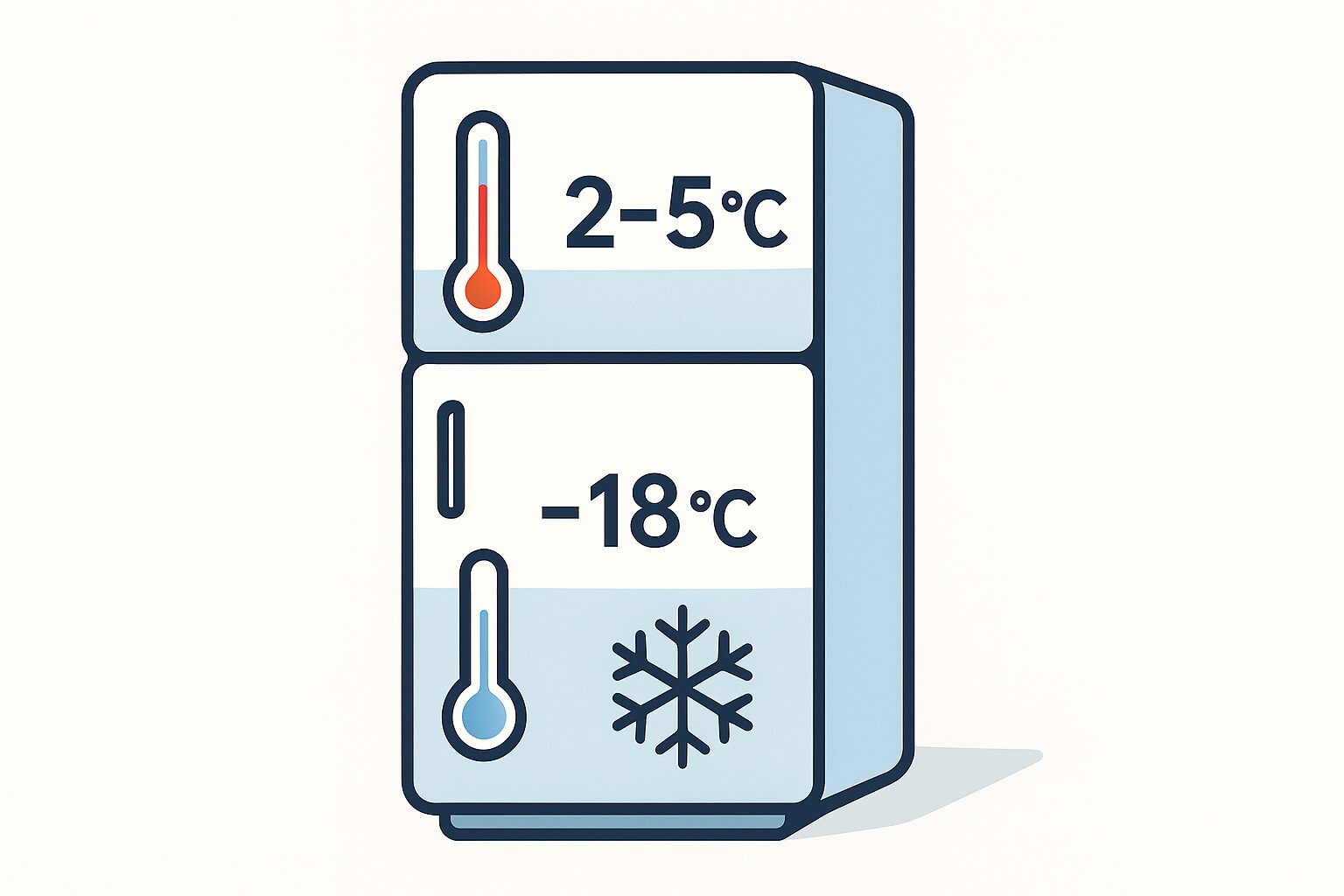

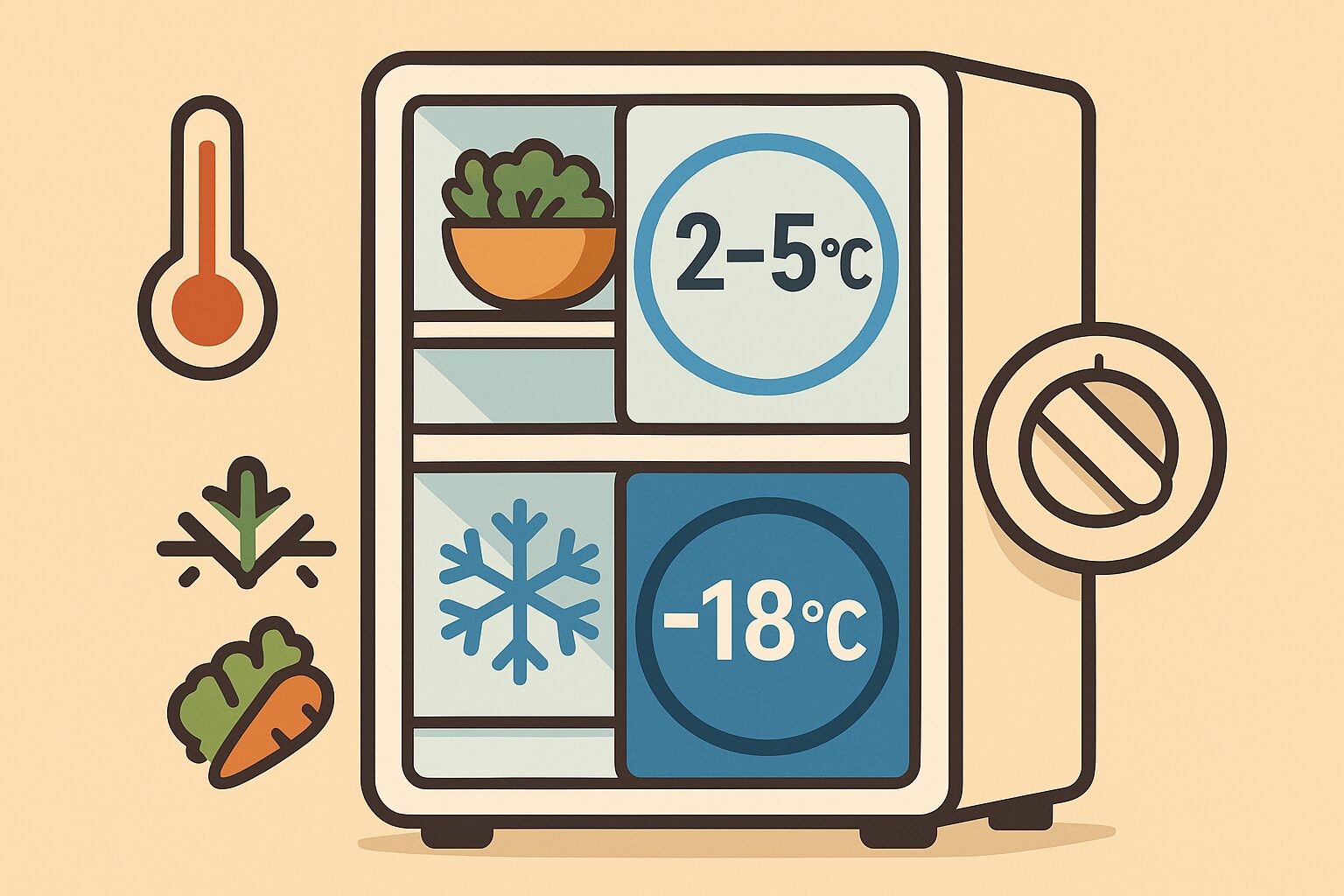

基本は「冷蔵 2〜5℃/冷凍 −18℃以下」。ただし季節・設置環境・詰め込み量で最適値は変わります。この記事では区画別の目安、弱/中/強ダイヤルの実際の動き、正しい温度の測り方、食品の置き場所、うまく冷えない時の見直しまで、これ一つで完結できるようにまとめました。

結論(最短)

- 迷ったらまず「中」に設定し、庫内を正しく配置(通風の確保)して実測します。

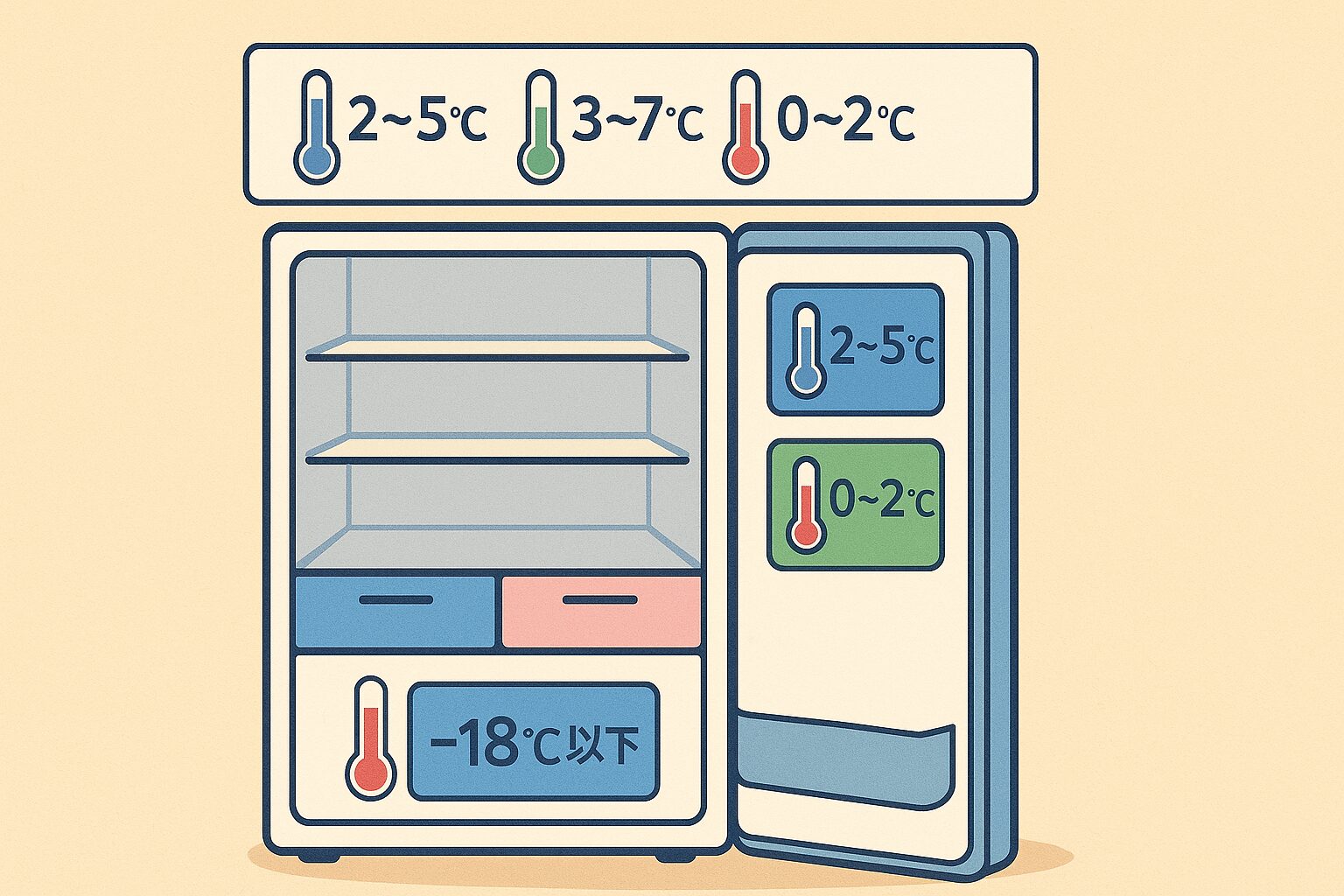

- 冷蔵は2〜5℃を目標。野菜室は3〜7℃、チルドは0〜2℃、パーシャルは約 −3℃、冷凍は−18℃以下。

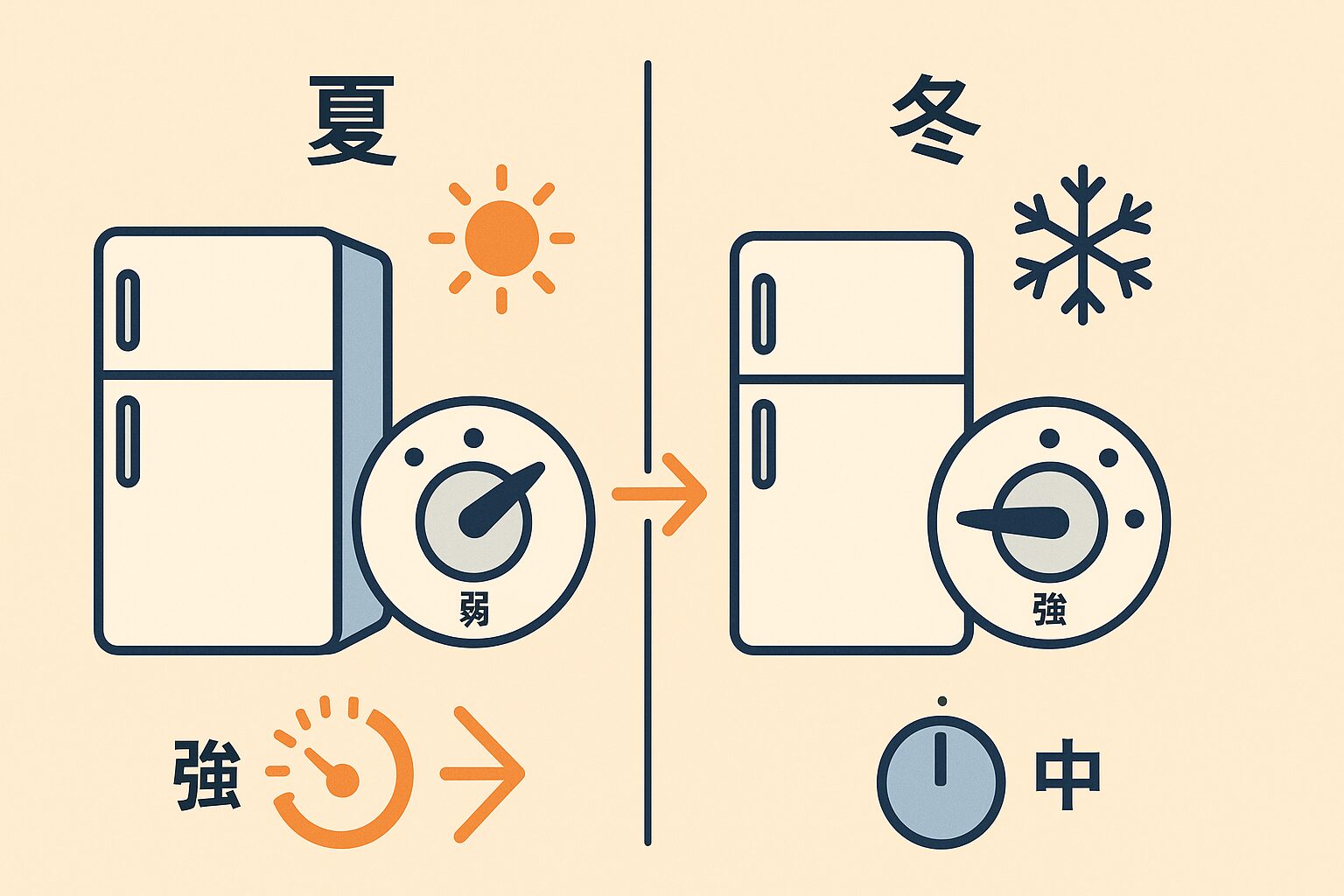

- 夏は強め寄り、冬は中寄りが目安。室温・放熱スペース・詰め込み・開閉回数で微調整。

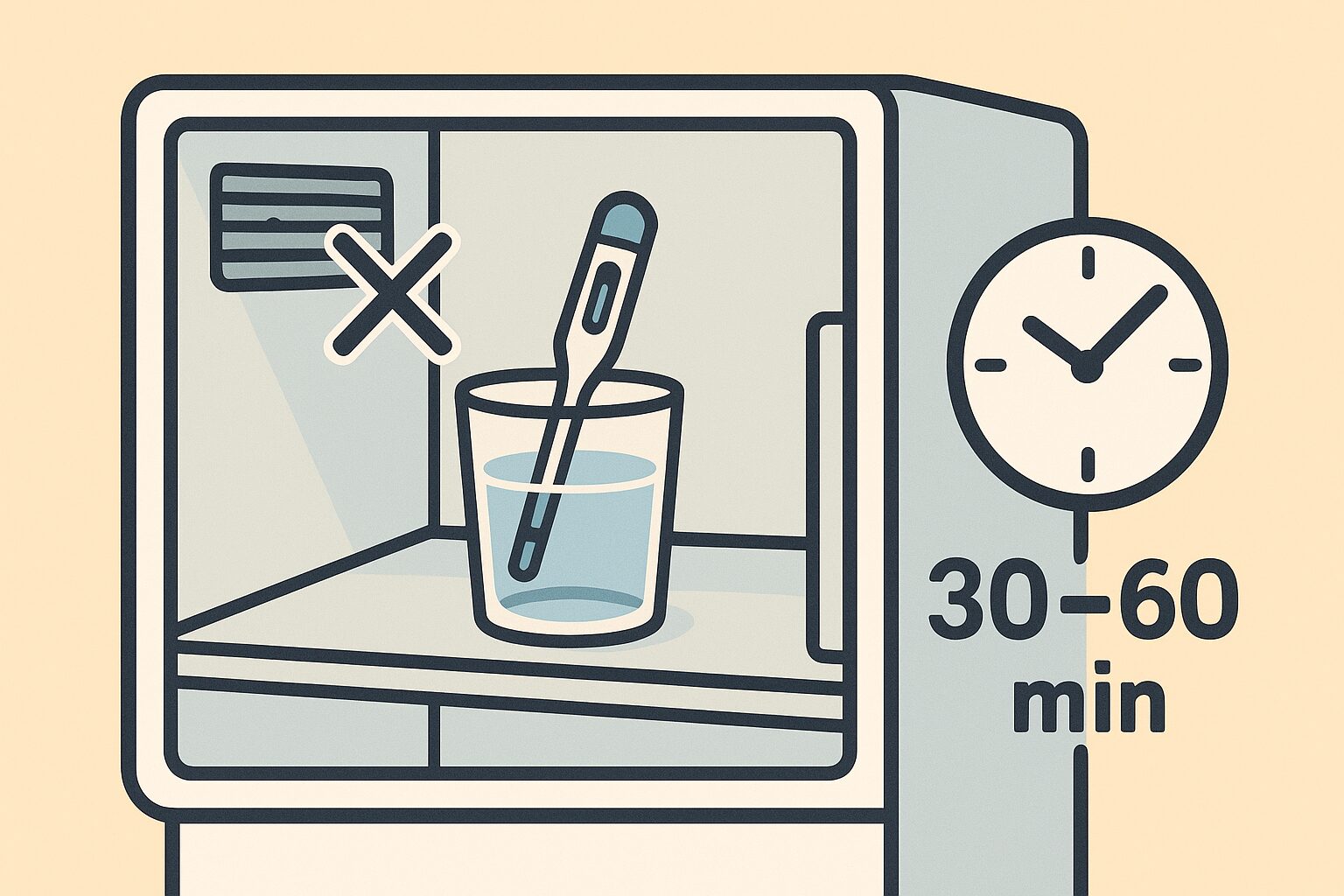

- 正しく測る:冷蔵は中段中央の水+温度計で30〜60分後に測定。冷凍は引き出し中央で同様。

区画別の目安温度と置き場所

| 区画 | 目安温度 | メモ |

|---|---|---|

| 冷蔵室 | 2〜5℃ | 吹き出し口付近は低め、ドアポケットは高めで変動大 |

| 野菜室 | 3〜7℃ | 乾燥・低温が苦手な野菜は袋で保護 |

| チルド | 0〜2℃ | 肉・魚の短期保存に |

| パーシャル | 約 −3℃ | 半凍結で鮮度保持 |

| 冷凍室 | −18℃以下 | 最低でも −15℃以下を下回る運用が望ましい |

[注] 家庭での食品衛生上の目安として、冷蔵は低温管理(一般に10℃以下)、冷凍は品質と衛生の観点から−15℃以下を下回る運用が望ましいとされます。詳細は厚生労働省や自治体等の公的機関のガイドをご参照ください。厚生労働省|家庭での食品衛生

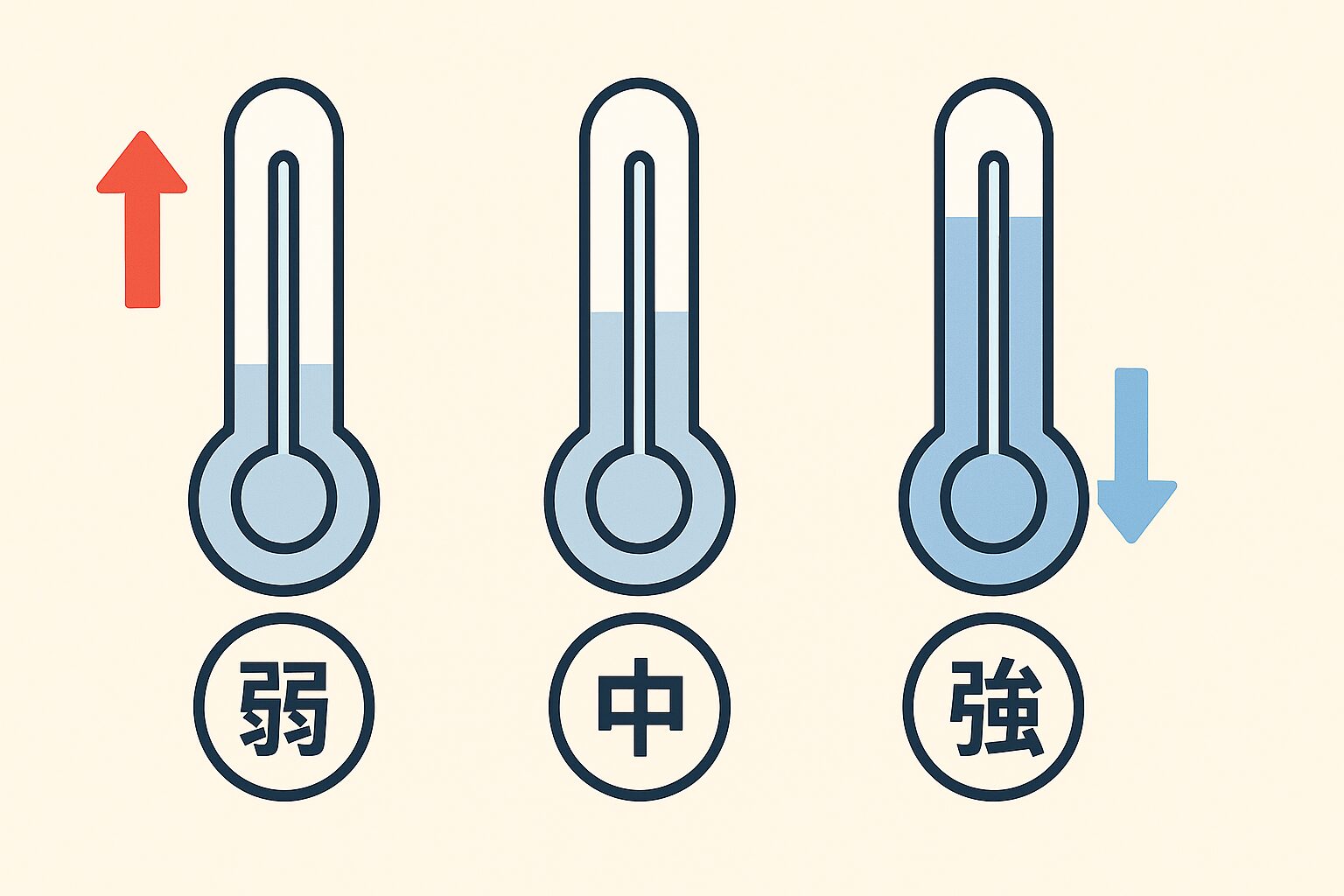

弱・中・強ダイヤルの実際(何℃くらい動く?)

機種差はありますが、一般的に「中」=基準で、弱は中より高め(+2〜4℃)/強は中より低め(−2〜3℃)に動く設計が多いです。まずは「中」で測定→季節や庫内状況に合わせて一段階ずつ調整しましょう。

| 設定 | 冷蔵の目安 | 使い分け |

|---|---|---|

| 弱 | 中より +2〜4℃ | 冬や中身が少ない時 |

| 中 | 約 2〜5℃ | 年間の基準値(まずはここ) |

| 強 | 中より −2〜3℃ | 夏・来客時・詰め込み時 |

→ チルドの冷え方が弱いときは チルドスライダーの調整 も確認。

季節・設置環境での調整

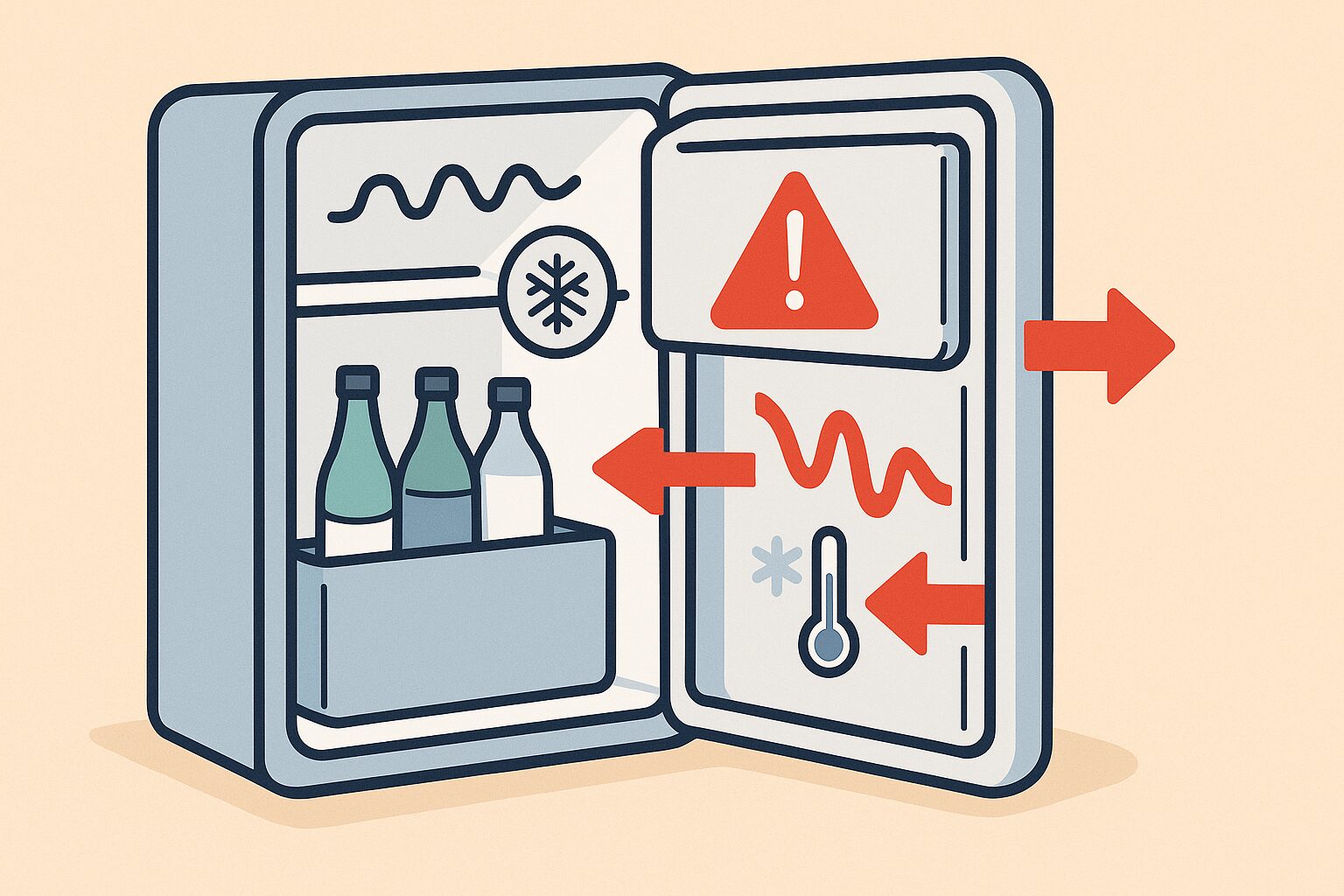

室温が高い・放熱スペースが狭い・詰め込みすぎ・開閉多い―といった条件では、同じ設定でも庫内温度が上がりがちです。下の表を目安に「中」を基準に微調整してください。

| 状況 | 推奨 | 補足 |

|---|---|---|

| 夏(室温高い) | 中→強 | 放熱スペースと通風を確保 |

| 冬(室温低い) | 中→弱 | 中身が少ない時は弱寄り |

| 詰め込み多い | 中→強 | 中央に空間・吹き出し口前は空ける |

| 開閉が多い | 中→強 | 開閉を控え、戻りを観察 |

| 放熱スペース不足 | 中→強 | 上5cm・側1cm(小型は上30cm等の指定例) |

| 条件 | ポイント | メモ |

|---|---|---|

| 夏・室温28℃以上 | +1 | 室温が高いほど上乗せ |

| 放熱スペース不足(上<5cm/側<1cm) | +1 | 据付寸法を満たさない場合 |

| 詰め込み多い(7割超) | +1 | 通風路が塞がれがち |

| 開閉が多い(1時間に数回以上) | +1 | 来客・調理が続くなど |

| 冬・室温15℃未満+中身少ない | -1 | 冷えすぎ防止で弱寄り |

使い方:合計が +2 以上なら「中→強」、−1 以下なら「中→弱」を目安に。設定変更後は30〜60分→半日の順で再測します。

正しい温度の測り方(冷蔵/冷凍)

目測ではなく数値で判断します。測定中は開閉を控え、冷気が落ち着くまで30〜60分待つのがコツ。冷蔵は「中段・中央」、冷凍は「引き出し中央」に温度計を置きます。

冷蔵:温度の測り方(30〜60分)

- 中段・中央の棚を少し空ける(吹き出し口の正面は避ける)。

- コップに水を半分入れ、水に温度計の先を浸けて中段中央へ置く。

- ドアを閉めて30〜60分は開閉を控える(乱流を防ぐ)。

- 素早く開けて温度を確認(目標2〜5℃)。

- ずれていれば設定を1段階(弱↔中↔強)調整し、同じ手順で再測。

冷凍:温度の測り方(30〜60分)

- 引き出し収納の場合は中央に温度計を置く(壁や食品に触れない)。

- ドアを閉めて30〜60分待つ(開閉は最小限)。

- 素早く開けて温度を確認(目標−18℃以下)。

- 届かない場合は通風・詰め込み・半ドア・霜を見直してから再測。

再測のタイミングと注意点

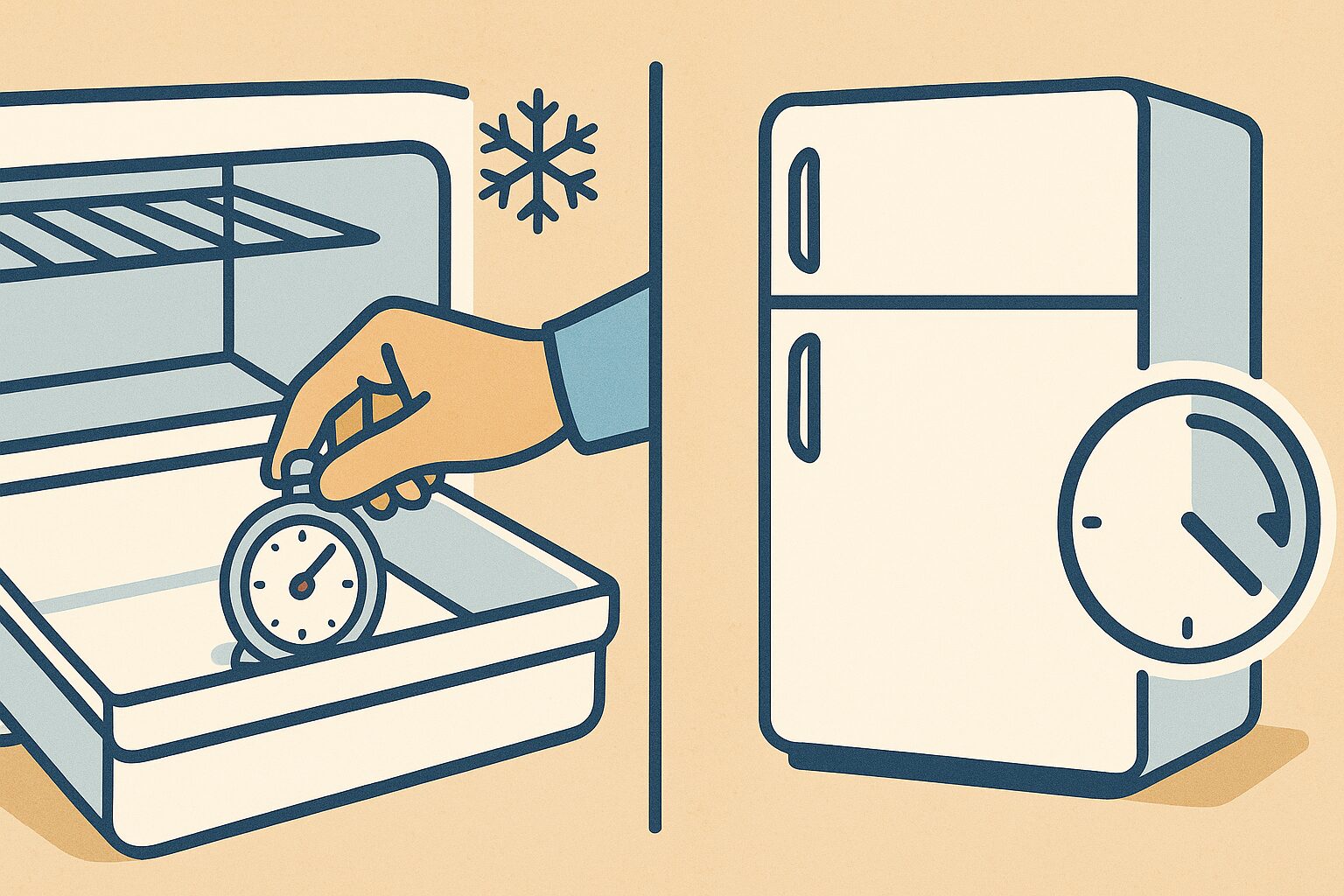

- 設定を動かした直後は結果が出るまで時間がかかる(半日〜24時間の観察)。

- 大量投入や開閉が多い直後は一時的に上がる。まず30〜60分後の回復を待つ。

- 赤外線(非接触)温度計は表面温度を測るため庫内判定には不向き。庫内用の棒状温度計が無難。

目安:冷蔵は2〜5℃、冷凍は−18℃以下(最低でも−15℃以下を下回る運用が望ましい)[注]。

設置・移動直後は数値が安定しません。待機の目安は 設置・移動直後は何時間置く? で確認。

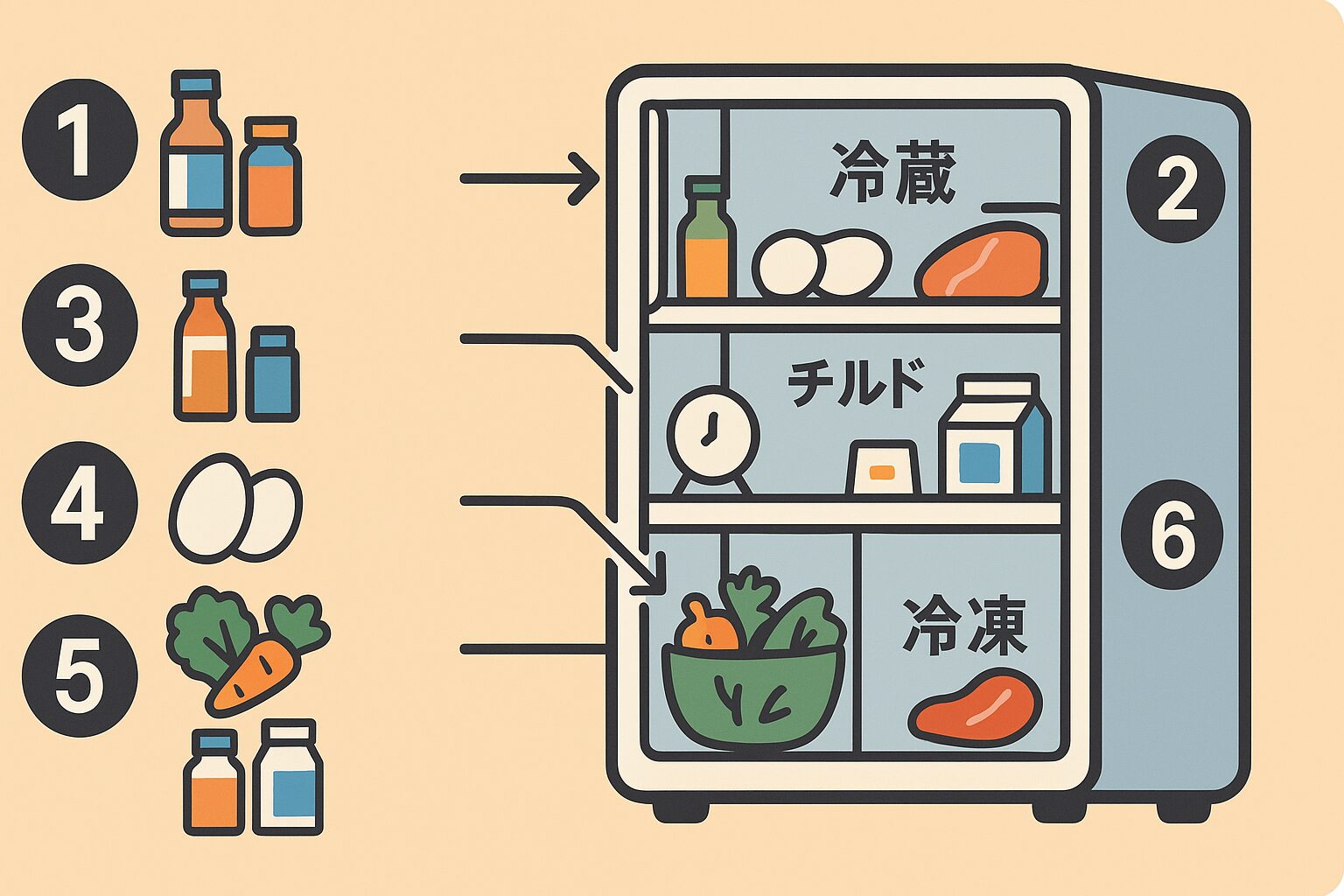

食品別の置き場所(実用表)

| ゾーン | 食品 | 置き場所 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 1 | 調味料・ドリンク | ドアポケット | 開閉の影響で温度変動が大きいので保存性の高い物向き |

| 2 | 飲料・加熱済み食品・開封ジャム | 冷蔵の上段 | 取り出しやすい。中段よりやや変動あり |

| 3 | 弁当・作り置き・卵 | 冷蔵の中段 | 温度が安定しやすく乾燥もしにくい |

| 4 | 牛乳・乳製品 | 冷蔵の下段奥 | 庫内で最も低温かつ安定。傷みやすい乳製品に適する |

| 5 | 葉物・根菜など野菜類 | 野菜室(袋で保護) | 3〜7℃・湿度高め。低温障害と乾燥を抑える |

| 6 | 冷凍食品・作り置きの冷凍分 | 冷凍室(引き出し中央を空け通風確保) | −18℃以下維持。通風路を塞がないと霜/ムラ冷えを防ぐ |

うまく冷えない時の見直しチェック

| 項目 | 確認 | 対処 |

|---|---|---|

| 設定値 | 弱/中/強のまま? | まず中で測定→必要に応じて強へ |

| 通風 | 吹き出し口前が塞がれていない? | 中央に空間・袋/シート撤去 |

| 詰め込み | パンパンに入れていない? | 7割収納を目安に整える |

| 放熱 | 上/側/背の隙間は十分? | 上5cm・側1cm・背は機種指定に従う |

| 開閉回数 | 頻繁に開けていない? | 開閉を控え、30〜60分後に再測定 |

| 周囲温度 | 直射や高温環境? | 設置環境の見直し・遮熱 |

吹き出し口の前を塞がない配置も重要です。典型位置は 冷蔵庫 吹き出し口 位置の目安 を参照。

よくある質問

冷蔵は何度が理想?

2〜5℃が目安です。まず「中」で測定し、季節や詰め込み量に合わせて±1段階を目安に調整します。

冷凍は何度にすべき?

−18℃以下が基本。最低でも −15℃以下を下回る運用が望ましいです。

夏と冬で設定を変えた方が良い?

夏は「中→強」、冬は「中→弱」寄りに。室温・放熱・詰め込み・開閉で微調整します。

ドアポケットに牛乳は入れてOK?

ドアポケットは温度変動が大きいため、保存性の高い調味料・飲料向け。牛乳や弁当は中〜下段奥が安定します。

ダイヤルの「弱・中・強」は何が違う?

「中」が基準で、弱は高め(+2〜4℃)、強は低め(−2〜3℃)に動く設計が一般的です(機種差あり)。

測っても目標温度にならない時は?

通風・放熱・詰め込み・開閉を見直し、30〜60分後に再測定。それでも戻らない場合は設置環境の再点検や点検依頼を検討してください。

チルド/パーシャルの適温と使い分けは?

チルドは0〜2℃で肉・魚の短期保存向け。パーシャルは約−3℃で“半凍結”の状態を長持ちさせるのに適します。生食材はチルド、作り置きや下味冷凍前の一時保管はパーシャルが便利です。

設置・移動直後はどれくらい待つべき?

環境や季節で差がありますが4〜24時間は見てください(夏場は1日以上かかる例あり)。この間は設定を中〜強にし、開閉を控えてから測定します。

冷凍はなぜ−18℃以下が基準?

食品の品質・衛生上、家庭でも−18℃以下を目安とするのが一般的です。最低ラインとして−15℃以下を下回る運用が望ましいとされます[注]。

メーカー参考リンク(公式)

※ 各社の取扱説明書/FAQのうち、あなたの機種に該当するページURLに置き換えてください。

コメント