冷蔵庫の「水漏れ」は、実は“漏水”だけでなく結露水・霜解け水・排水(ドレン)詰まりなど原因が複数あります。まずは どこに水が出ているか(本体下/野菜室の手前/庫内)で切り分け、最短で安全に止めていきましょう。本文は 切り分け → 原因別の直し方 → 再発防止 → 安全ラインの順で完結します。

結論:まずやること(90秒)

- 感電・転倒リスク回避:足元の水を拭き、延長タップや電源コードが濡れていないか確認。

- 床保護:本体前に防水シート+厚手タオルを広めに敷く(後述)。

- “水の位置”を記録:本体下/野菜室手前/庫内(棚下や背面)をスマホで撮影。

- 今は待つべきケースに該当? 設置/移動直後・停電復帰直後・大量投入直後は半日〜24h待機で改善することあり(冷えるまで何時間)。

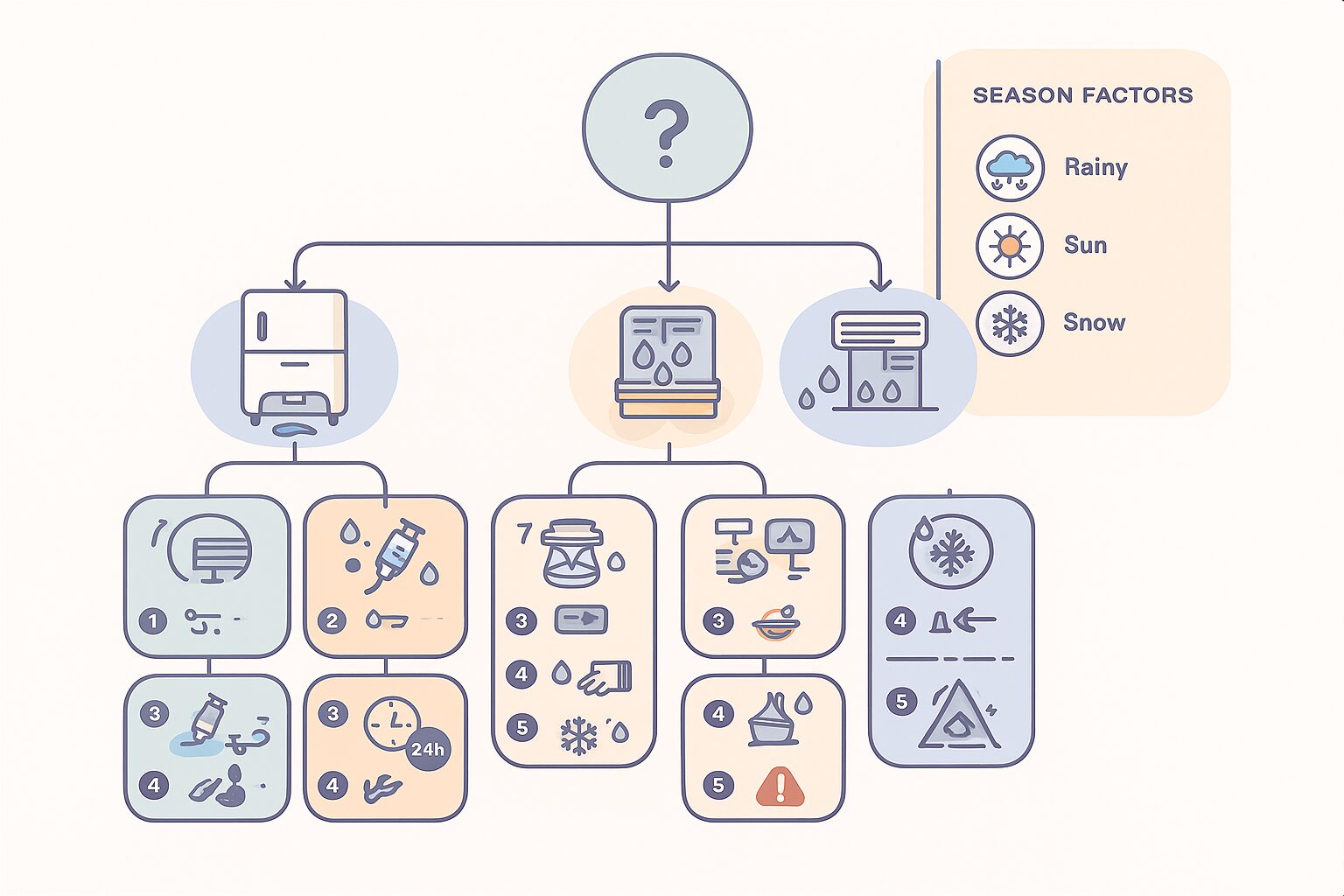

最短判定フロー:どこからの水?

下のフローチャートで位置 × 水の状態(透明/ぬめり/氷) × 季節から最も確率の高い原因を当てます。該当ブロックをタップ/クリックして「原因別の直し方」に進んでください。

| 位置 | 水の状態 | 季節 | 有力原因 | 参照章 |

|---|---|---|---|---|

| 本体下 | 透明・無臭 | 通年 | 排水皿のあふれ、ドレン詰まり | 本体下の水 / ドレン清掃 |

| 野菜室手前 | 透明・量が増減 | 梅雨・夏 | 野菜室の結露水が流入、袋の閉めすぎ、風路遮断 | 野菜室の水 |

| 庫内(棚下) | 水滴・薄い氷 | 冬〜春 | 自動霜取り時の一時的水滴、温度設定弱い | 庫内の水滴 |

| 本体下 | ぬめり・黒ずみ | 長期 | 排水皿の汚れ蓄積、ほこり付着で蒸発不良 | 本体下の水 |

本体下の水漏れ:排水皿・ドレン・設置の傾き

庫内や冷却器で発生した結露水はドレン穴→排水皿に集められ、コンプレッサーの熱で蒸発します。本体下に水が広がる場合、以下を順にチェックします。

- 排水皿:皿の上面に水がたまっていないか。埃や油で蒸発しにくいと溢れやすい。

- ドレン詰まり:庫内後壁の小穴が氷/ごみで塞がれていないか(詳細は下章)。

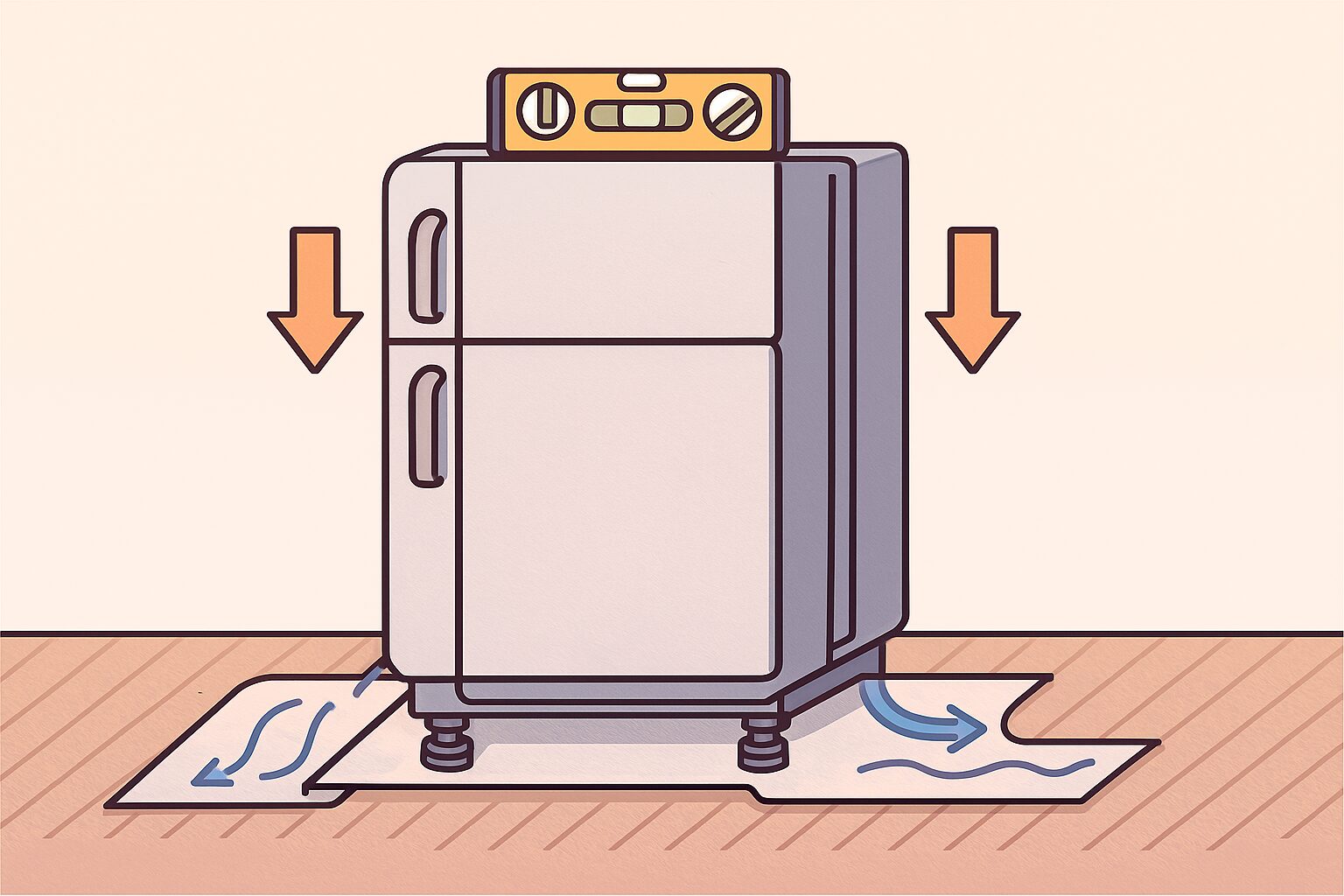

- 設置の傾き:前下がりだと水が手前へ流れやすい。アジャスターで水平に。

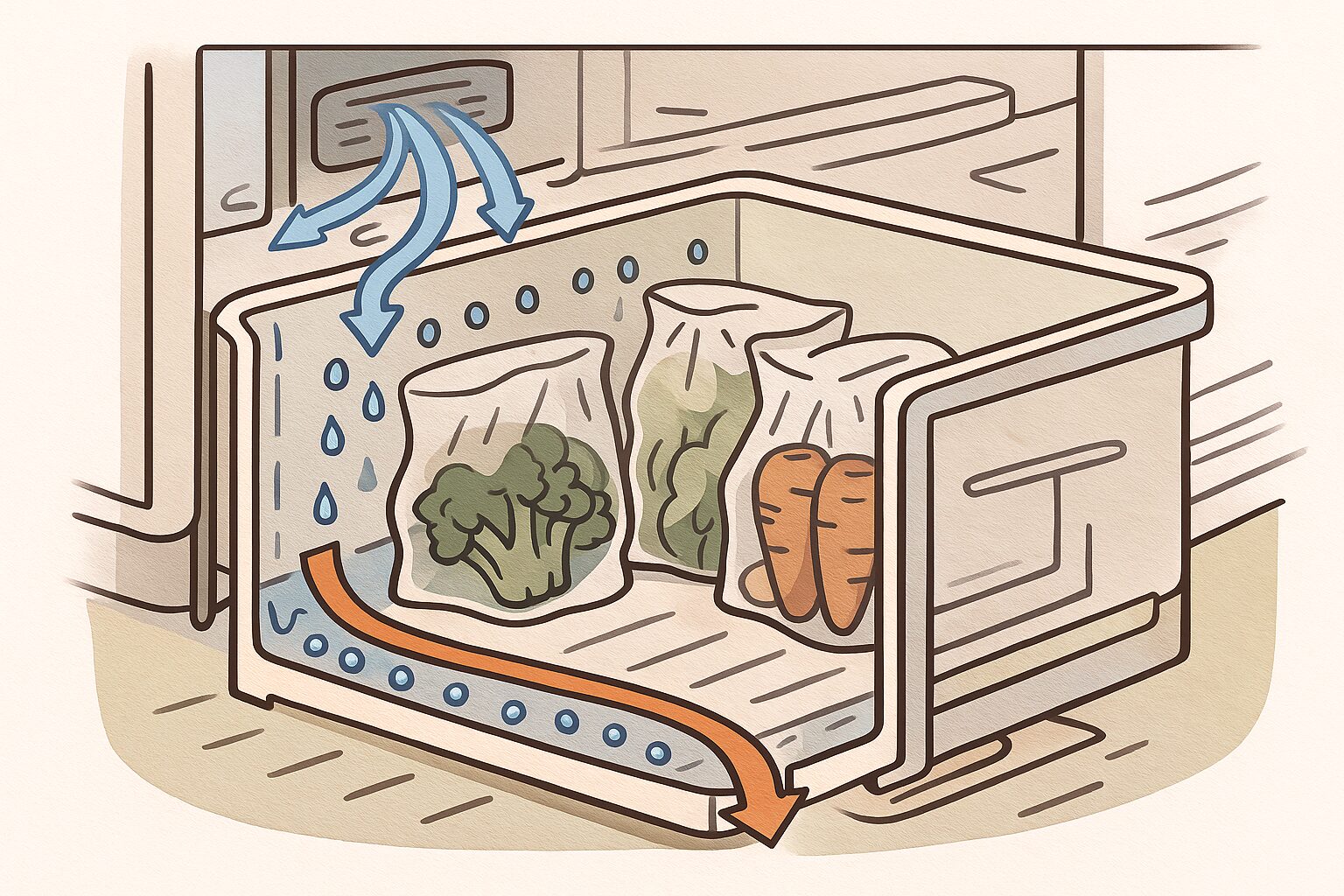

野菜室の前に水が出る:結露の流入・詰めすぎ・風路遮断

野菜室周辺の水は結露が手前に流れてくるのが典型です。詰めすぎや袋の密閉しすぎ、引き出し中央の空間不足が原因化しやすいです。

冷えが弱いと結露が増えるため、温度の実測で裏どりを。温度の測り方(30〜60分ルール)を参照。

野菜室に水が溜まる典型経路と対処

壁面で水滴化→底面を伝って手前へ流入が典型。袋を軽く開け、中央に空間を作り、底面で“面”を作らないのがコツ。図解は野菜室の結露対策を参照。

庫内の水滴・棚下のポタ:自動霜取り・通風・設定

最近の多くは自動霜取りが入り、短時間は庫内温度が上がり水滴が増えることがあります。開閉頻度が高い/詰めすぎ/吹き出し口の前を塞いでいると悪化します。

冷凍庫が霜だらけのときは?(直冷/ファン式の見極めと安全な外し方)

庫内に厚い霜や氷板が広がる場合、直冷式では定期的な霜取りが必要です。まず電源OFF→扉全開→受け皿・タオル→自然解氷→拭き上げ→乾燥→復電の順で安全に行います。ファン式(自動霜取り)で霜や氷結が見える場合は、半ドアや通風遮断、ドレン詰まりが疑われます。

詳しい手順は冷凍庫の霜取り完全ガイドへ。

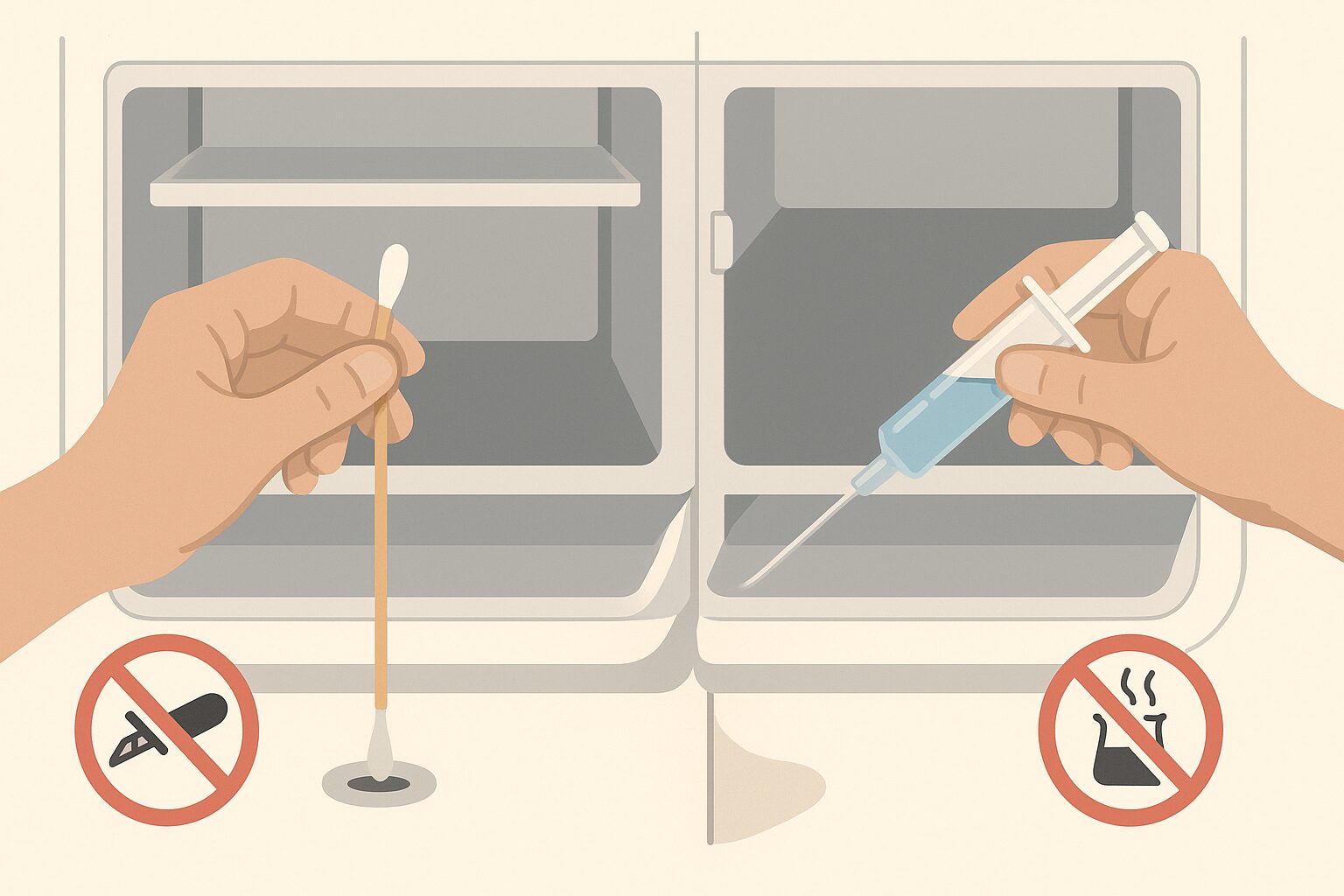

ドレン詰まりの安全な直し方(綿棒+ひも/シリンジ)

庫内背面の小さなドレン穴が氷やゴミで塞がると、結露水が排水皿へ流れず手前や床に出てしまいます。以下のいずれかで安全に通します(通電は切る)。

| 道具 | 使い方 | 注意 |

|---|---|---|

| 綿棒+ひも | 綿棒に細いひもを結び、奥に落ちないよう浅くやさしく通す | 強く押し込まない/曲げ配管を無理に突かない |

| シリンジ(注射器)+ぬるま湯 | 少量をゆっくり流し、詰まりを解す | 熱湯はNG/勢いをかけすぎない |

| 禁止:刃物・針金・薬剤・高圧 | — | 管や樹脂・断熱材・配線を破損 |

作業前に床保護を。下章の床対処も合わせて参照してください。

霜・氷でドレンが塞がるケース

冷却器周辺の霜が厚いと溶け水がドレン穴へ流れず、庫内に逆流して水漏れの原因になります。霜が厚い場合は、まず安全な霜取りを実施してからドレン清掃へ進みます。

床が濡れた時の対処(床材別)

| 床材 | 吸水・拭き | 送風/乾燥 | 注意 |

|---|---|---|---|

| フローリング | タオルで押し当て吸水→乾拭き | 送風+換気4〜12h | 反り/シミ防止。長時間放置しない |

| クッションフロア | 水拭き→乾拭き | 送風2〜6h | 継ぎ目の水分を綿棒で除去 |

| 畳 | 強くこすらず吸水→乾拭き | 日陰送風6〜24h | 黒ずみや臭いは専門相談も |

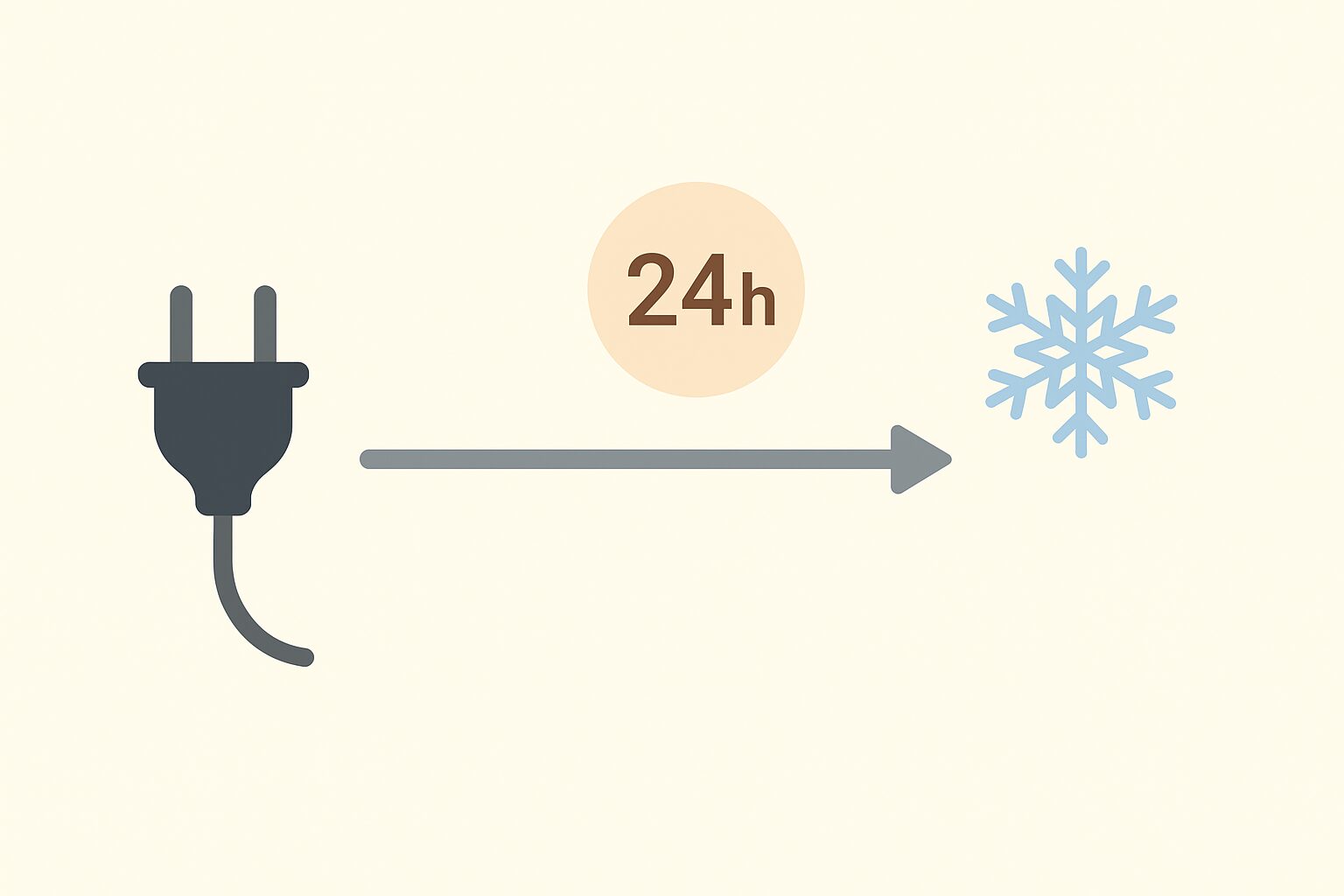

“待つべき”ケースと安定までの時間

設置/移動/再起動直後は、冷媒やコンプレッサー油の安定に時間がかかります。縦置き搬入は2–4時間待機、横倒し搬入は8–24時間待機→通電。通電後は冷蔵4–8時間/冷凍8–12時間で目標に接近、24時間で安定が目安(季節・容量で前後)。

季節・室温・開閉の影響(表6:季節係数と対策)

同じ使い方でも、室温や湿度・開閉回数で「水の出やすさ」は大きく変わります。下の係数は“悪化しやすさ”の目安です(1.0=基準)。

| 条件 | 係数 | 起きやすい現象 | 先手の対策 |

|---|---|---|---|

| 梅雨(高湿) | 1.3〜1.6 | 結露増/野菜室手前の水/排水皿の溜まり | 開閉をまとめる/袋は微開封/通風確保/排水皿のぬめり清掃 |

| 真夏(高温) | 1.2〜1.5 | 庫内温度が上がり気味→結露増 | 設定は“中→強寄り”/放熱スペース確認/背面ほこり除去 |

| 冬(低温乾燥) | 0.8〜1.0 | 自動霜取りの水滴が一時的に見えやすい | 開閉を減らし、様子見。数値で温度確認(30〜60分ルール) |

| 開閉多い(家族多・調理集中) | 1.2〜1.5 | 庫内温度上下→結露増 | まとめ取り・まとめ収納/ドアポケットへ“頻用”を集約 |

係数はあくまで目安です。判断は 30〜60分ルールの温度実測で裏どりしてください。

二次被害を防ぐ実務フロー(床材・家電まわり)

- 電源・足元の安全確認:濡れた延長タップは使用中止。コードが水に触れたら完全乾燥まで復電しない。

- 床保護:家電前に防水シート→厚手タオルを広く敷き、飽和したらこまめに交換(床対処)。

- 家具・家電の周囲:紙箱・布カーペットは離し、送風で乾燥。臭い・黒ずみは早期に対処。

- 背面の埃:放熱不良は結露の遠因。月1回の掃除で予防。

観察ログのテンプレ

“直った/直ってない”を客観化し、無駄な作業や不要なクレームを減らせます。メモ帳/スプレッドシートでOK。

- 日時・室温・設定(弱/中/強・数値)・開閉回数のメモ

- 測定位置(冷蔵中段中央/冷凍引き出し中央)と温度(30–60分後)

- 水の位置・量(写真推奨)/実施した対策(通風・ドレン・背面清掃など)

- 24h後の変化(改善/不変/悪化)

再発防止:週次/月次ルーティン

水漏れの再発は通風・ドレン・放熱で大半を抑止できます。以下のルーティンをおすすめします。

| 頻度 | 項目 | 要点 |

|---|---|---|

| 週次 | 通風の確認 | 吹き出し口前と引き出し中央の空間を確保(通風の見直し) |

| 週次 | 詰めすぎ防止 | 7割目安。温度実測は30〜60分ルール |

| 月次 | 背面ほこり・排水皿 | 埃除去で蒸発効率↑/ぬめりは水拭き |

| 月次 | ドレン口チェック | 氷・ゴミの付着に注意。無理な器具は使わない |

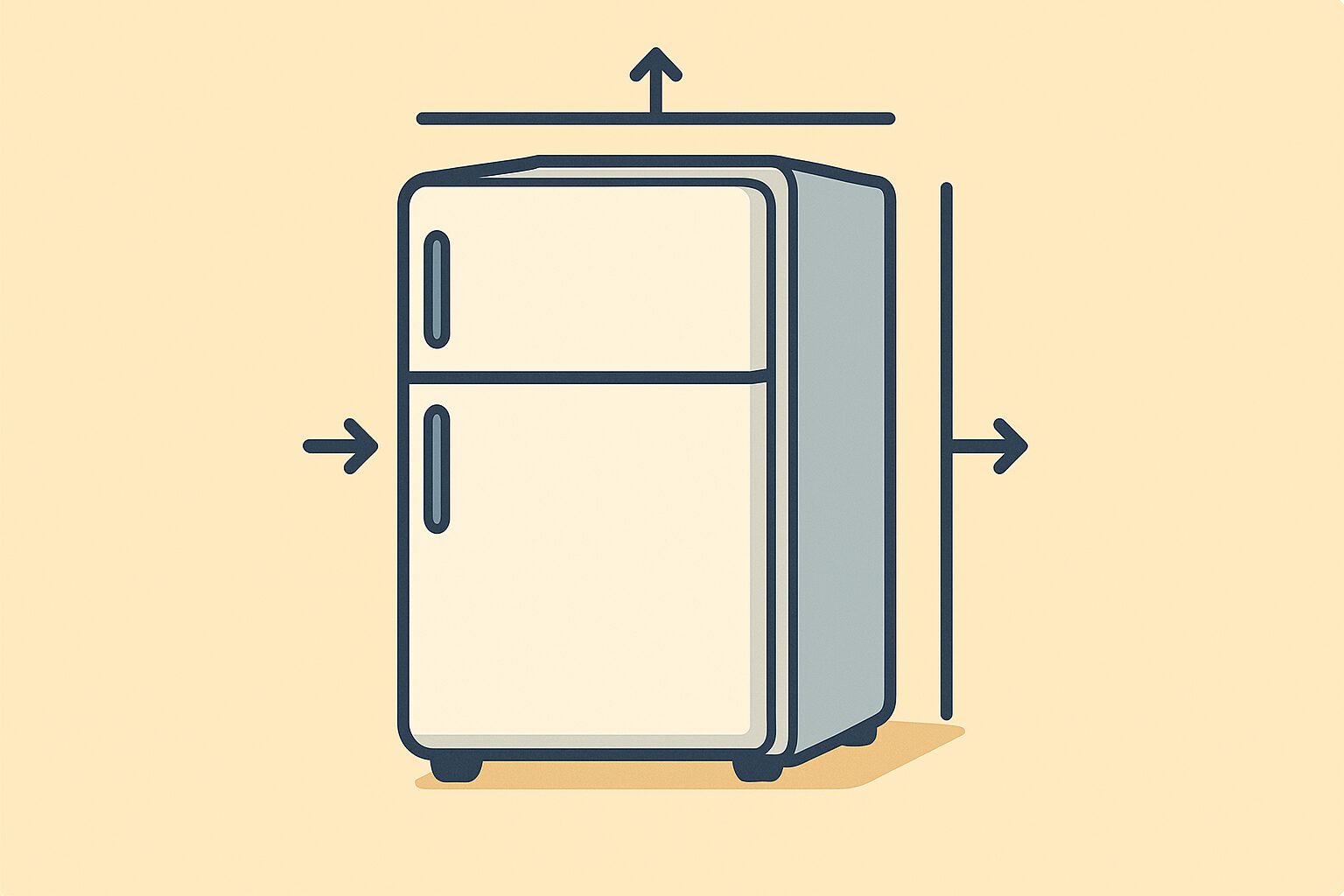

| サイズ帯 | 上面 | 側面 | 背面 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 小型2ドア | 30cm 目安 | 数cm | 〜7cm 例 | 上面の余裕が小さいほど発熱しやすい |

| 中〜大型 | 5〜10cm 目安 | 数cm | 0〜数cm 例 | 取説の指定が最優先 |

冷蔵庫の霜防止:通風・梱包・開閉・据付の見直し

- 通風:吹き出し口前と引き出し中央に空間(面張り×)

- 梱包:袋は微開封、過剰な密閉×(結露流入を助長)

- 開閉:回数・開放時間を抑える(湿気流入↓)

- 据付:上/側/背の放熱クリアランス確保、背面ほこり清掃

詳しいコツは霜取りガイドの再発防止にまとめています。

安全ライン(ここで中止→点検)

- 焦げ臭・火花・漏電の気配がある

- エラー表示が継続し復電しても改善しない

- 冷蔵が10℃超・冷凍が−15℃を上回る状態が継続

- 内部配線・断熱の露出、部材の破損を確認

上記は使用を中止し、メーカー点検へ。再起動を繰り返すと故障が拡大することがあります。

よくある質問

本体下の水、排水皿は外して洗うべき?

野菜室だけ濡れる。修理?それとも使い方?

庫内の棚下が濡れるのは故障?

ドレン清掃に重曹や薬剤を入れてもいい?

床が濡れたあと、どのくらい乾かせば安全?

設置直後や移動後、いつまで待てばいい?

温度は“弱/中/強”のどれが正しい?

製氷機周りからの水?

霜取りの正しい方法は?

メーカーサポート(公式)

分解が絡む作業・エラー継続は公式窓口へ。下記は代表的な総合サポート窓口です。

※機種・年式で手順や分解可否が違います。取扱説明書/型番固有のFAQを最優先してください。

コメント