冷蔵庫が冷えない・冷えが悪い・庫内がぬるいと感じたら、まずは温度の実測と設置・通気の見直しから。数値で判定し、通気・密閉・放熱を整えるだけで改善するケースが大半です。一時的に冷えないだけのケースも多いので、順番に切り分ければムダな買い替えを避けられます。下の順で最短チェックをどうぞ。

関連記事

(冷凍庫の冷え不良はこちら): 冷凍庫が冷えない原因7つと対処法【最短チェック・霜取り手順つき】

(野菜室だけ冷えないはこちら): 冷蔵庫の野菜室が冷えない原因7つと対処法|最短チェック・通風/霜取りのコツ

結論:まずこれだけ(最短対処)

- 設定を「強/低温」へ。節電モードは一時OFF。

- 詰め込みを7割に調整。吹き出し口の前は空ける。

- ドア密閉を確認(パッキンの汚れ/変形は拭き取り)。

- 放熱スペース(上・側面・背面)を確保。背面/下面のほこり除去。

- 設置/引越し直後、再起動直後は半日〜24時間は様子を見る。

- 焦げ臭・火花・異音連発・エラー表示は使用中止→点検へ。

まず数値で判定(温度の基準と測り方)

基準は 冷蔵0〜5℃、冷凍-18℃以下。測るときは、コップに水を入れて棚に置き、30分以上たってから温度計で測定します。設置直後・引越し直後・一時停止後は温度が安定するまで半日〜24時間かかることがあります。

| 部位 | 目安温度 | 備考 |

|---|---|---|

| 冷蔵室 | 0〜5℃ | 生鮮は低め、飲料は中設定でOK |

| 冷凍室 | -18℃以下 | 長期保存の基本ライン |

今は待つべきケース(目安時間つき)

- 設置/移動/再起動直後:庫内が安定するまで約4〜24時間かかる場合があります(季節・容量・設置環境で増減)。まず設定を「強/低温」にし、扉の開閉を控えめに。

- 大量投入直後:まとめ買い・作り置きの投入で一時的にぬるくなります。30分〜1時間後に再測定。

- 自動霜取り動作中:一時的に温度表示が上がることがあります。短時間なら仕様。

- 停電復帰直後:開閉を控え、温度の戻りを待ってから判断。

一時的に冷えないのはどんな時?

- 設置/移動/再起動直後(4〜24時間は様子見)

- 大量投入・来客時(30〜60分後に再測定)

- 自動霜取り・停電復帰直後(短時間の温度上昇は仕様)

設置・移動・引っ越し直後はどれくらい待つ?

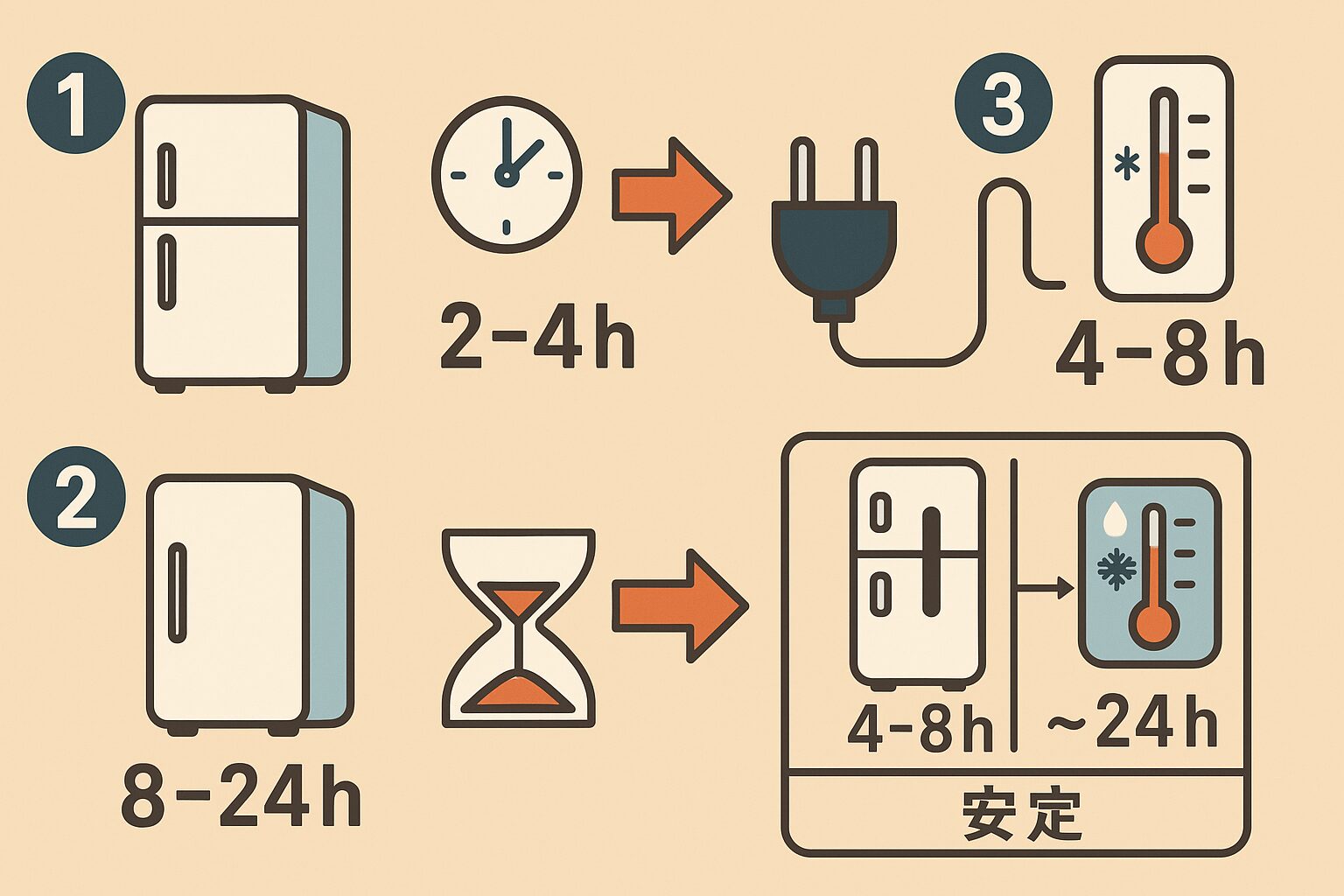

搬入・移動直後は、冷媒やコンプレッサー油が撹拌されており、すぐ通電すると故障や冷え不足の原因になります。以下を目安に“待ってから”通電→さらに安定化を待つ運用が安全です。

待機〜通電の目安

- 縦置き搬入(通常):2〜4時間待機 → 通電。

- 横倒し・大きく傾けた搬入:8〜24時間待機 → 通電(油戻りを十分に待つ)。

通電後の冷え戻り目安

- 冷蔵室:4〜8時間で実用温度に接近。24時間で概ね安定。

- 冷凍室:8〜12時間で−18℃に接近。24時間で安定。

※夏場・大型容量は安定まで1日以上かかることがあります。

ポイント

- 安定化までは開閉を最小限に。温度計で30〜60分ルールで確認(冷蔵2〜5℃、冷凍−18℃以下)。

- 初期は「中」設定で運転し、温度が足りなければ段階的に「強」へ。

- 霜・半ドア・詰め込み過多は冷え戻りを遅らせる。合わせて点検。

最短判断のコツ:搬入直後は待機→通電→半日観察。それでも基準に届かない時に、クイック診断と原因別対処に進みます。

設置・移動直後はまず待機が最優先です。詳しい待機〜通電〜安定化の目安は 設置・移動直後は何時間置く? を参照。

90秒クイック診断(上から順に)

- 電源・直刺し・ブレーカー:延長タップは避け、壁コンセントに直刺し。

- 設定を「強/低温」+節電モードOFFに変更。

- 詰め込みを7割に:吹き出し口の前は空ける(冷気の通り道を作る)。

- ドア密閉:パッキンの汚れを拭き取り、薄紙テスト(スルッと抜けるなら要調整)。

- 放熱スペースを確保:背面・側面・上部に隙間。背面/下面のほこり除去。

- 霜・氷の付着:冷凍庫が霜だらけなら一度手動霜取り。

原因別の対処(マトリクス+詳説)

| 症状 | 主な原因 | 対処 |

|---|---|---|

| 全体がぬるい | 設定弱い/節電モードON/放熱不足 | 「強/低温」+節電OFF→周囲の放熱スペースを確保→半日〜24h様子見 |

| 冷蔵だけぬるい | 吹き出し口を塞ぎ/通風路の霜 | 庫内整理で通路確保→霜が厚ければ霜取り→再測定 |

| 冷凍だけ弱い | 霜だらけ/過載/ファン周りの氷結 | 手動霜取り→詰め込み9割目安に整頓→ファン付近の氷を解消 |

| ドア付近だけぬるい | パッキン汚れ/劣化/棚・容器の干渉 | 中性洗剤で清掃→紙テスト→改善なければパッキン交換 |

| 開け閉めが多い直後 | 庫内の暖気流入 | 開閉回数を減らす・素早く閉める→30分〜1h後に再測定 |

| 設置/移動/再起動直後 | 冷媒循環が安定前 | 設定を強めに→半日〜24hは様子見→再判定 |

| 冬で効きが不安定 | 周囲温度が低すぎ(≈5℃以下) | 設置環境の見直し/温度設定を弱める(機種推奨に従う) |

| 電源は入るが冷えない | 延長タップ/共用回路/基板・センサー異常 | 壁直刺し・別回路で切り分け→異常続くなら点検 |

1)設定弱い/節電モードON

夏場や庫内が温まった直後は、設定が「中」でも追いつかないことがあります。まず「強/低温」+節電モードOFFに変更。温度が落ち着くまで、むやみに開閉しないのが近道です。

2)吹き出し口の前を塞いでいる/通風路の霜

冷気の通り道(吹き出し口・ダクト)前に食品やシートがあると、表面だけ冷えて内部がぬるくなります。庫内は7割収納を目安にし、吹き出し口を空ける。冷凍側の霜が厚ければ一度手動霜取りを行い、再測定します。

吹き出し口の位置(各社の典型と避ける置き方)

冷気は「吹き出し口 → 庫内 → 吸い込み口(戻り風)」のループで循環します。吹き出し口の真前・真下に物があると冷気が拡散できず、片側だけ冷える/全体がぬるいの典型になります。

主な吹き出し口の配置パターン

- 天井面タイプ:冷蔵室の天井(手前〜中央)にルーバー。

→ 上段を容器のフタや箱で面塞ぎしない。背の高いペットボトルは少し手前に置いてルーバーを外す。 - 背面パネルタイプ:背面の縦スリットや左右の縦ダクト。

→ 背面から数cm空けて食品を縦積み。ラップしたトレーを壁に密着させない。 - 側面コラム(マルチフロー):左右の柱状ダクトに複数のスリット。

→ スリット正面に箱物・鍋・皿の“面”を作らない。スリットの列を目視で空ける。 - 野菜室・冷凍室:引き出し奥や底面に吹き出し。

→ 袋詰めを平積みし過ぎない/中央に空間を残す(通風路を確保)。

関連記事:冷蔵庫の吹き出し口の位置(各社の典型と避ける置き方)

置き方のコツ(Do / Don’t)

- Do:上段は“立て物”、中段は“浅い容器”、下段は“重い物(鍋・牛乳)”。

中央に手のひら1枚分の風の通り道を残す。 - Don’t:吹き出し口の前に箱・鍋の平面を当てる/背面・側面のスリットに食品を密着させる/温かい鍋をフタ無しで直入れ。

※霜がつくのは湿気が流入して冷気が滞留しているサイン。半ドア・パッキン劣化・詰め込み過多も併せて点検します。

→ 吹き出しを確保しても改善しない場合は チルド室の通風 を点検。

3)パッキンの密閉不良

ゴムパッキンの汚れ・変形・縮みは暖気流入の原因。中性洗剤→水拭き→乾拭きで清掃し、薄紙テスト(紙を挟んで引く)で密着を確認。スルッと抜ける箇所が多い場合は交換検討。

4)霜だらけ/ファン周りの氷結

厚い霜は断熱材のように働き、冷気循環を阻害。中身を移し、電源OFF+ドア開放で安全に解氷。水分を完全に拭き取り、再起動後半日〜24hで再判定します。

5)放熱不足(設置クリアランス)

背面・側面・上面に隙間が無いと放熱できず、コンプレッサーが回りっぱなし=冷えが悪化。上部5cm以上/左右0.5cm以上は多くの中〜大型機での一例です。小型2ドアには上部30cm・背面7cmなどの指定例もあるため、最終的には機種の取説に従ってください(メーカー例は下表)。

6)周囲温度が低すぎ・高すぎ

冬場で周囲5℃以下だと制御の関係で挙動が変わり、冷蔵が冷えすぎ/冷凍が冷えにくいなどの現象が起きます。設置場所の断熱や温度設定の見直し、可能なら室温が極端にならない場所へ。

7)使用状況(開閉頻度・大量投入直後)

まとめ買い後や来客時は庫内温度が一時的に上がります。設定を強めにし、開閉を控えめに。扉を開ける時間を短くして、30分〜1時間後に再測定。

8)電源系(延長タップ・共用回路・ブレーカー)

延長タップは電圧降下や発熱の原因。壁のコンセントに直刺しし、できれば別回路で切り分け。ブレーカー落ちやエラーが続けば使用中止し、安全のため点検へ。

9)片側だけ冷えない(吹き出し口・通路塞ぎ)

片側だけ冷えない場合は、吹き出し口の前や通風路が物で塞がっていないかを確認。吹き出し口の位置は機種により棚奥・側面・天面など。前面は数cm空け、背の高い容器は手前側へ。庫内は7割収納が目安。

放熱スペースの目安(メーカー例つき)

放熱不足は冷えの悪化・騒音・消費電力増の大きな原因です。メーカー例(機種例)をまとめました。最終的にはお使いの機種の「据付必要寸法」をご確認ください。

| メーカー(タイプ例) | 上部 | 左右 | 背面 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| Panasonic(2ドア例) | 30cm以上 | 2cm以上 | 7cm以上 | 小型2ドアは上面放熱が大きく、広いクリアランス指定。 |

| Panasonic(3ドア以上例) | 5cm以上(50mm) | 各0.5cm以上(5mm) | 原則不要(結露や変色が気になる場合は3cm以上) | 背面は状況次第で離す。 |

| 日立(R-WX系例) | 5cm以上(50mm) | 各0.5cm以上(5mm) | 取説に依存 | 据付図で要確認。 |

| 三菱電機(CX系例) | 5cm以上(50mm) | 各0.5cm以上(5mm) | 推奨:背面も少し離す | 本体幅ピッタリ設置は不可。 |

| シャープ(フレンチ/どっちもドア例) | 5cm以上 | 各0.5cm以上 | 不要(機種により) | 壁際は開閉の都合で2〜3.5cm以上推奨。 |

参考リンク(メーカー公式)

安全目安(迷ったらココ)

- 中〜大型:上部5cm以上/左右1cm以上(最低0.5cm)/背面は機種依存だが3cm程度確保が無難。

- 小型2ドア:上部30cm以上/左右2cm以上/背面7cm以上の指定例あり(Panasonic例)。

停止ライン(安全のためここで中止)

- 焦げ臭・火花・樹脂の溶け痕がある。

- 異音(ガリガリ・キュルキュル)が続く/エラー表示が出る。

- 電源周り(プラグ・コード)が熱い/焦げ跡がある。

上記はいずれも使用中止→電源を抜いて換気→点検を推奨します。

回復までの時間と“待つ判断”

再起動・移動直後や大量に食品を入れた直後は温度が上がります。設定を強めたうえで半日〜24時間は様子を見て、コップ水で再測定しましょう。

再発防止のコツ

- 季節で設定を調整(夏は強め)。

- 庫内は7割収納・吹き出し口前は空ける。

- ドアまわりの清掃を習慣化(パッキンをやさしく拭く)。

- 背面/下面のほこりは定期的に除去、周囲の隙間を保つ。

次に読む

関連記事(冷凍庫の冷え不良はこちら)

- 冷凍庫が冷えない原因7つと対処法【最短チェック・霜取り手順つき】

よくある質問

庫内が安定して冷えるまで何時間?

目安は約4〜24時間(夏季や大容量で長くなる)。まずは設定を強めにし、開閉を控えて経過観察を。

周囲温度が低いと冷え方は変わる?(冬5℃以下)

5℃以下が続く環境では制御の関係で挙動が変わり、冷蔵側が冷えすぎたり、冷凍側が弱く感じる場合があります。設置場所の見直しや設定調整を。

節電モードは切ったほうがいい?

不調の切り分け時は一時OFF推奨。改善後にONへ戻すのはOK。

片側だけ(冷蔵だけ/冷凍だけ)冷えない

通風路の塞ぎ・霜/氷付着・詰め込み・吹き出し口前の障害物が典型。庫内整理→霜の有無を確認→必要なら霜取り。

いつ修理を依頼すべき?

使用中止→点検の目安:焦げ臭/火花、異音が継続、エラー表示、冷凍が-18℃未満にならない状態が24〜48時間継続、電源まわりが熱い/焦げ跡など。安全を優先してください。

引っ越し後は何時間置けばいい?

搬入直後は2〜4時間(横倒しなら8〜24時間)待ってから通電。通電後も半日ほどは開閉を控えめにして温度の安定を待ちます。詳しい目安と手順はこちら。

コメント